久々の東京国立博物館でした。

ここ最近、イイ天気が続いていますね。

仕事を休み「東博へ行こう!」という状況を何度か調えましたが、朝の時点で頓挫することが続いていました。

やっと東京国立博物館に行って来ましたよ。

勿論、上野の森美術館での「正倉院 THE SHOW」とは別日ですよ。

朝のうちに出立したのですが、武蔵国内でも川越から江戸まで移動するのに中々難儀なのですよ。

次回、江戸に出向くのは何時のことでしょうかね。

さて、東博前の池を埋める/反対意見が交錯していますがね、どっちでもイイです。

それにしても、素敵な晴天ですことっ。

でもね、朝早で出立したのに・・・人混み。

係員のお兄さんが「既にチケットをお持ちの方は・・・」と誘導していましたのでね、電子チケットを用意していましたから、その列に並びました。

「あ~ぁ、待たされるのかぁ・・・」と思ったのですが10分も待ちませんでした。

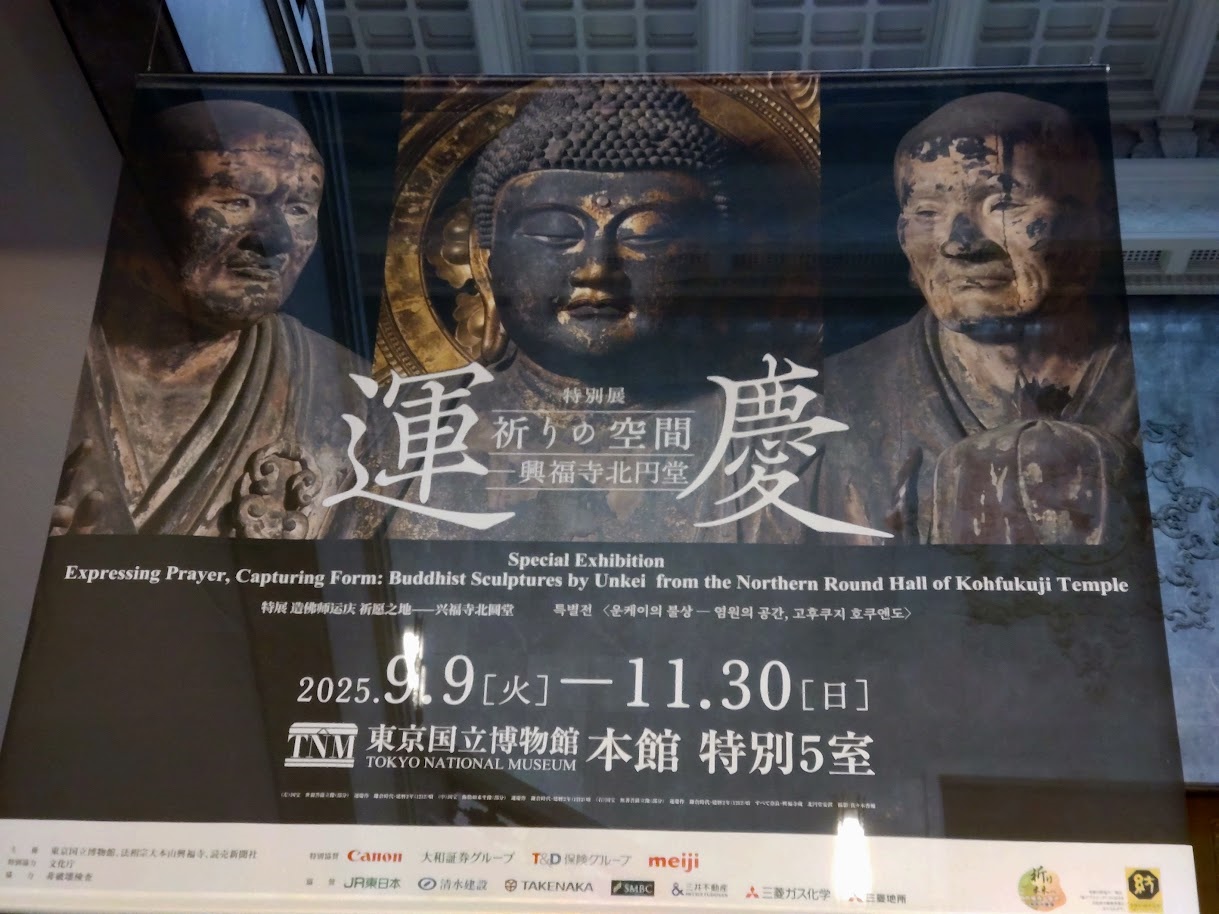

東博入口で、看板を撮影します。

ちょっとした遊びで、これからの事が倍々に楽しくなっていくのです。

こういうの、大事ですよ。

今回は本館で開催ということでした。

「運慶」垂れ幕、撮りましたよ。

この反対側に、また行列ができていました・・・。

朝8:00の出発では、こうなってしまうのですよぉ。

係員の誘導で、行列最後尾に並び

「ナンボ待たされるん」と思っていたのですが、これまた10分ほどで入場受付となりました。

天照大神が微笑みかけてくれたのですがね、待ち時間は嫌でござるよ。

大階段の横っちょに、特別展の垂れ幕が配されていました。

最終日の大混雑も、最悪の〝チケット購入済みなのに行けない〟も避けなければなりませんからね。

間に合ったことで、感激でしたよ。

特別展「運慶 祈りの空間‐興福寺北円堂」

は、楽しかったですよ。

四天王に注目していたのでね、無著・世親のことを忘れていました(笑)。

また何処かで遇えるので・・・大丈夫です。

〝ある計画〟がありますのでね、興福寺中金堂の四天王をじっくりと観察しました。

鎧や着衣に模様がありましたわぁ。

記憶はしませんが、図録で観察・確認しようと思いましてな。

売店でお姉さんに図録をお願いしたら、2種類あると説明を受けました。

〝図録2種類~?〟って思いましたが、冷静に「違い」を聞いてみたところ

公式図録「本編」 2,800円(税込)

特別図録「展示風景編」 2,000円(税込)

というのですが、急にそんなん言われてもねぇ。

「具体的に、どう違うのですか?」

って聞いたら、「本編は通常の、特別は展示しているところの写真集ですね。」だって。

解り易いぢゃん。

両方、購入しましたよ。

〝ある計画〟の為にねっ(笑)。

でも図録で伍千円弱って・・・。多聞天フィギュアを2体購入しましたからね。

用意していた軍資金を、ほぼ使い果たしてしまいました。

今回の興福寺北円堂・運慶展については、また別の機会でお話しますね。

目的は達成しましたが、これで帰還するのは勿体無い。

ということで、常設展示を巡回しますぞ。

しかし乍ら、全部を撮影・紹介する訳にはまいりませぬ。

鎌倉時代の重要文化財「厨子(愛染明王坐像付属)」です。

案内表示には、詳しい解説がなされていました。

中身の愛染明王は

見たことがありました。

何処の愛染明王なのでしょうね。

・・・解説書きを見ておりませなんだ(笑)。

愛染明王を横っちょから観ています。

厨子の側から観ています。

帰還後、「なして正面からの画像を撮らなかったのか?」と思ったのですが、理由は

人混みだった

からでした。

致し方ありませんね。

次の間(愛染明王の隣ではなかった)に立ち入ると

密教法具が並んでいました。

密教法具、欲しいですよね。

御修法の手順・詳細は判りませんがね。

次は、刀剣コーナーですよ。

おっちゃんや外国人たちの流れを注意しながら〝生じた隙間〟を逃さずに撮影しました。

そ~したらね、ピンボケ画像ばかりになってしまいました。

刀剣を撮影する時は、落ち着いてせねばなりませんね。

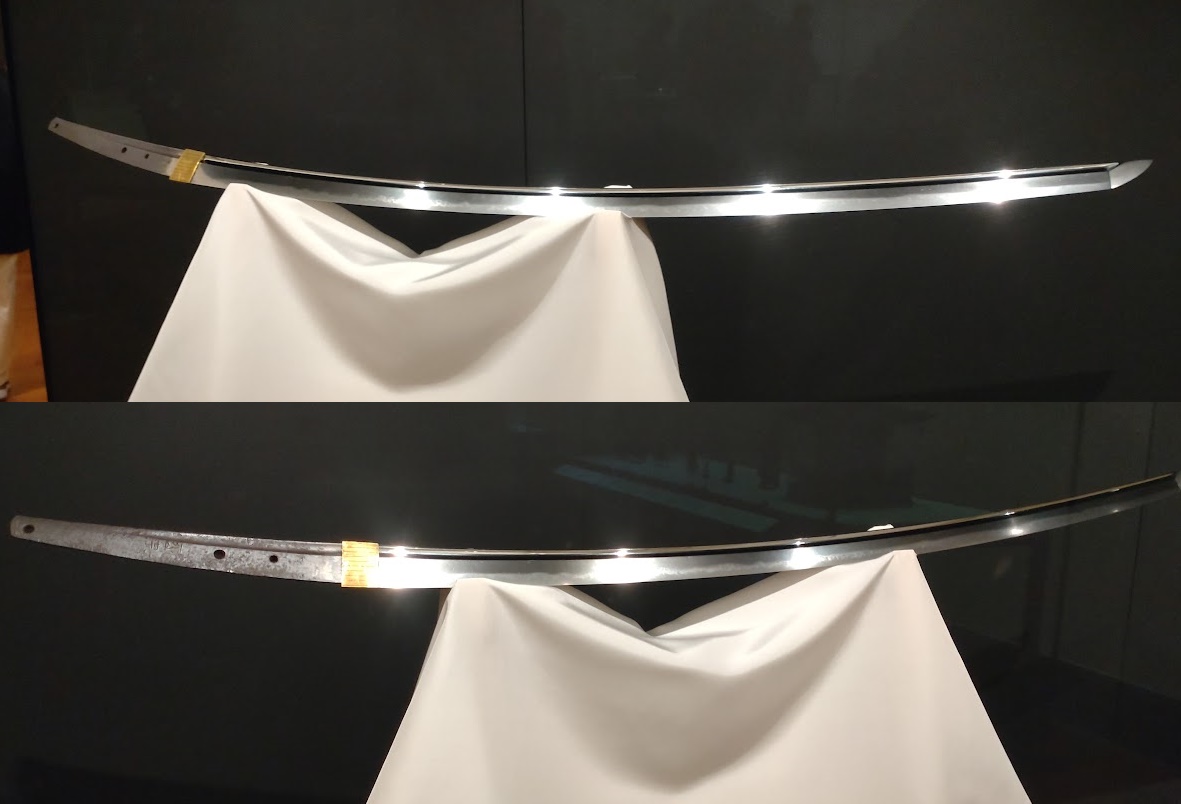

「国宝 黒漆打刀 太刀 福岡一文字助真(日光助真)の拵」だそうです。

あらっ、「河越御所」に居るレプリカ「日光助真」の本物ぢゃん。

その隣には、中身が並んでいました。

「国宝 太刀(日光助真) 福岡一文字助真」

鎌倉時代生まれの太刀でございますよ。

拵えは打刀仕様ですが、中身は太刀ですのでね。

中身(刀身)は、刃を下に向けて展示されています。

・・・えっ、一振りかって?

そうなんです。

帰還してから画像を確認したところ、殆どがピンボケ(悲)。

気を取り直して、次は甲冑にござるよ。

「黒韋肩妻取威胴丸」(くろかわかたつまどりおどしのどうまる)です。

室町時代の生まれだそうです。

特定の歴史的著名人物所用というのは伝わっていませんがね。

この兜、カッコいいですよね。

このスタイル、毛利氏や最上氏で使っていたのが居ましたよね。

強そうに見えるもの。

神仏の加護を得ている感じでね。

横っちょから観ています。

兜は𩊱(しころ)が広がっています。

鎌倉時代後期~室米時代までの流行ですよ。

この形状で、かなり頭部の動きが柔軟になりましたからね。

大袖も素敵です。

両腕の可動域が制限されてしまいますが、防御はできていますからね。

あとは「見た目」(笑)。

戦国時代になると陣羽織を着ちゃいますからね。

大袖の装備は減ってしまいますね。

後方からだと首回りが隙だらけに見えますが、大丈夫。

だって武士は〝敵に背を見せる〟ことはありませんから(笑)。

この「黒韋肩妻取威胴丸」は、2025(令和7)年11月11日(火)~2026(令和8)年2月1日(日)までの展示となっています。

未だ未だ、この勇姿を堪能できますよ。

では次、「国宝 銀銅蛭巻太刀」(ぎんどうひるまきたち)でございますよ。

平安時代生まれの太刀にございます。

紀伊国の丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)が所蔵する国宝です。

丹生都比売(にうつひめ)は、神領・高野山を空海へと授けた神でございます。

有名な太刀ですが、一気に親近感が湧いてきました。

この「銀銅蛭巻太刀」の展示は、2025(令和7)年11月16日までだって。

そんぢゃ次。

おぁ、久し振りな。

榊原康政ぢゃん!

重要文化財「黒糸威二枚胴具足」(くろいとおどしにまいどうぐそく) です。

先程の兜とは異なり、大鍬形がありません

コレはコレでスッキリとしてカッコいい(笑)。

当世具足ですからね、無駄は削ぎ落としております。

兜に注目すると・・・まぁ、強そう。

神仏に加護されておりますぞ。

身体にフィットする形状ですね。

そりゃ、当世具足ですからね。

見切れてしまいましたが、腰周りに「龍」が描写されていますの。

余り、気付かれませんがね。

有名な榊原康政の肖像と、この具足を並べてみると

ほ~らねっ、同じ。

そんでね、

後方に回り込むと、腰元にも「龍」が描かれているのです。

伝存する甲冑と肖像の符合って面白いんですよ。

皆様も、この榊原康政の「黒糸威二枚胴具足」をご覧になる際は「龍」にご注目くださいな。

折角なのでね、「平成館」にも足を伸ばします。

考古学エリアですよ。

でも、ここまで来て疲れちゃったのでね。

筑紫国(福岡県八女市)の岩戸山古墳(いわとやまこふん)から連れて来られた「石人」に逢って、その後は

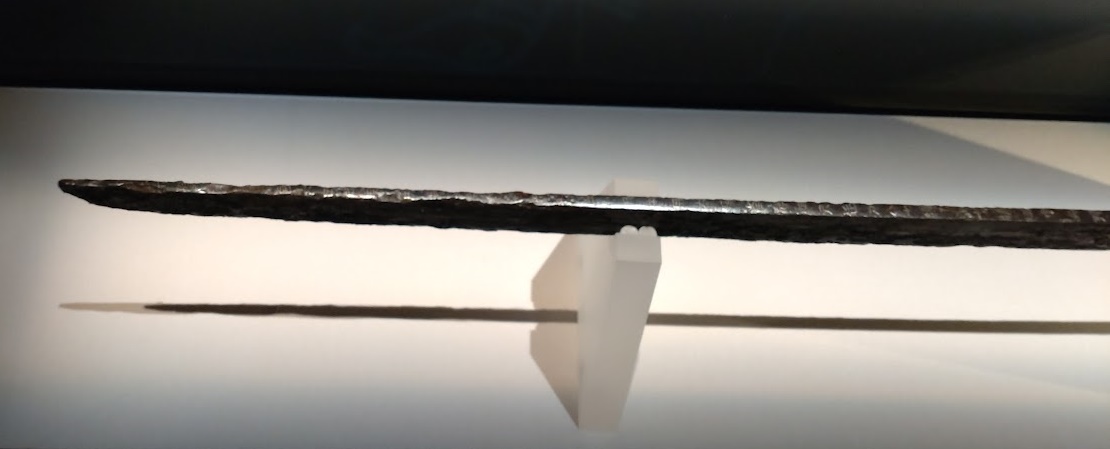

「国宝 江田船山古墳出土鉄刀」を愛でました。

左側が切っ先を手前にしている状態、右側がその逆の画像です。

小さい画像なので、銀象嵌の文字が見えませぬ。

近寄って観ても

「ワカタケル大王」は写真で範読できませんでした。

次回は、判読できる様な画像を撮りますよ。

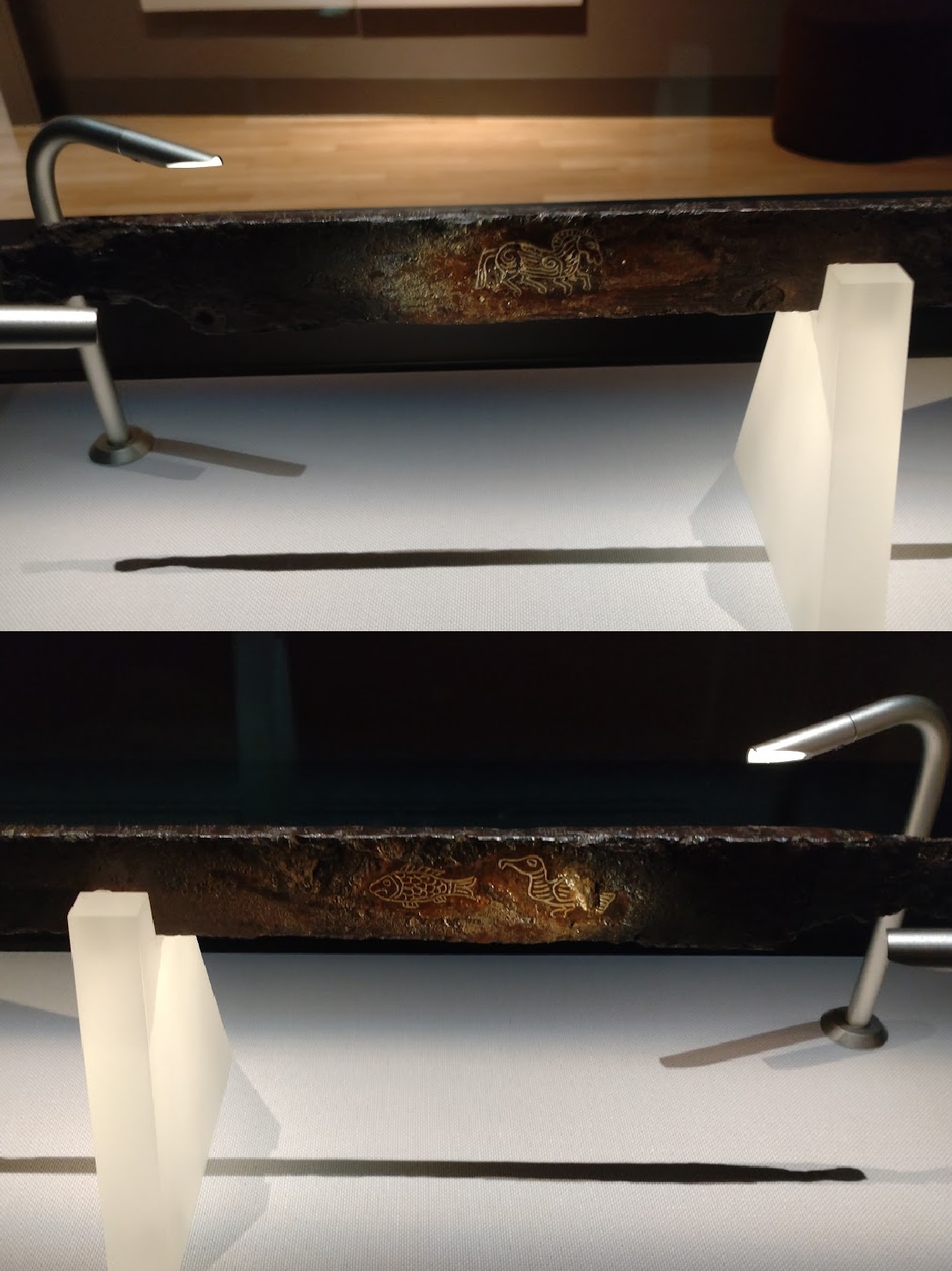

柄元の銀象嵌は、

こうして判り易く映るんです。

隣のスペースに

肥後国(熊本県)の江田船山古墳から出土した「金銅沓」のレプリカが展示されています。

キレイですよね。

こんな沓、欲しいな(笑)。

2時間程、東京国立博物館を楽しみましたのでね。

お暇する前に、

特別展の看板・垂れ幕を撮ってから帰路につきました。