ここ最近、大和国法隆寺を訪れる時間帯は彼方此方を経由してからなものでしたから、昼食をとることができかせなんだ。

・・・ということで、昼食を法隆寺門前「松本屋」様でいただく様に時間調整をしました。

「松本屋」様での昼食は3年振りくらいです。

今回は「親子丼」と

「柿ざるうどん」を頼みました。

「柿ざるうどん」は以前も頼み、その美味さは存じております。

綺麗な柿色の「うどん」です。

〝柿の味〟を説明することができませんが、通常のうどんとは違った味です。

そばつゆと相性はバッチリです。

そばつゆに薬味と鶉の卵を入れ、

食します。

ん~んっ、美味。

その後は

「柿ソフトクリーム」でございます。

〝柿の味〟を説明することはできませんが、普通のソフトクリームと味は違います。

コーンの先っちょまで、しっかりと詰まっています。

嬉しいですね。

門前の「松本屋」様を後にし、法隆寺の反対側に歩みを進めていきます。

法隆寺の前に「法隆寺iセンター」を訪れたのです。

「聖徳太子」か否かに諸説があります。

子どもとされる2人が顔出しパネルとなっています。

ここは「聖徳太子を顔出しにすべきぢゃないか?」と思いつつ、子ども対象のパネルなんだと納得します。

受付の横に立っているのが

「法隆寺iセンター」シンボルオブジェです。

日本国産の檜(ひのき)で、樹齢300年の木材が用いられているそうです。

高さは約3m70㎝。

柱の上方部の幅:約48㎝

柱の中央部の幅:約63㎝

柱の下方部の幅:約59㎝

法隆寺の実物に比べると、だいぶ小振りですが、精巧に造られています。

天井を支えている訳ではありませんが、法隆で用いられている柱を緻密・精巧に造られています。

大斗(だいと)・皿斗(さらと)まで再現されていますの。

肘木(ひじき)が美しくも逞しく復元されています。

天井に接している小斗(しょうと)には、更に上部の木材を支えるための溝が掘られています。

柱の中央部には方斗(ほうと)も再現されています。

小斗と 方斗の溝は、上の木材を支える様に幅が調整(合わさってる)でしょう。

コスト・パフォーマンスではなく、古代の技術を忠実に再現しているのです。

素晴らしい試みですよね。

柱に複数の縦割れができています。

これは自然に生じたもので、柱の強度に問題は無いそうです。

法隆寺の柱にも見える現象ですよ。

勿論、他の古代建造物にも見えます。

再建された朱雀門でも、縦割れはありましたよ。

「胴張り」と称する柱の中央部に見える膨らみ(約63㎝)も再現されています。

柱の上が約48㎝、根元が約59㎝となっています。

柱の強度が考慮されているのは当然ですが、柱の根元が太くなっていることで美しく見えます。

法隆寺・薬師寺の修復・再建に携わった故・西岡恒一氏のインタビューでも触れられる逸話が『鵤寺工口伝』(いかるがでらこうくでん)に収録されており、「木は生育の方位のままに使え」の教えの通り、このオブジェも立てられているそうです。

一見しては判らないことですが、こうした拘りも素敵ですね。

「胴張り」は、一般的に「エンタシス」という表現で知られていますね。

木目も美しく現れています。

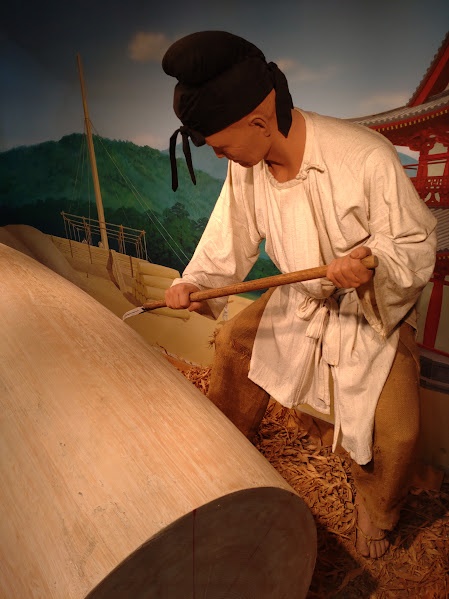

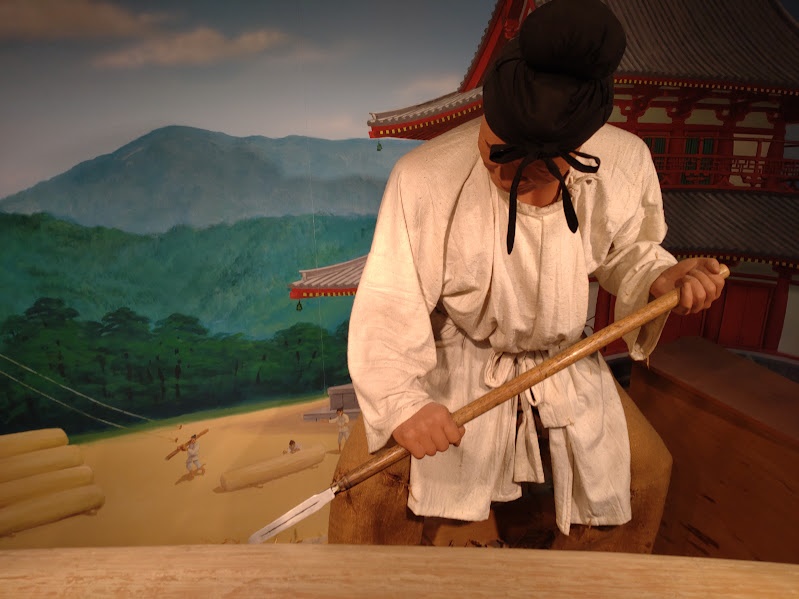

故・西岡恒一氏が復活させた「鉇」(やりがんな)表面を削り出しているのだそうです。

「鉇」(やりがんな)の削り跡が判る画像です。

大変、手間を掛けた(金も投入した)オブジェなのですよ。

柱の下は、チビッコたちがスリスリしたり、ぶつかったりして傷だらけです。

手を当てるのは問題ありませんが、擦ると削れてしまいますのでね。

特に本物(法隆寺の回廊)ではスリスリするのは止めましょうね。

1階のホ-ルでは工夫された展示がなされています

法隆寺・西院の精密なジオラマがこちらです。

本物では、この視点・位置から観ることはできませんからね。

五重塔の先端(最上階の屋根/相輪)はちらりと見えますが、金堂の屋根は見えません。

上から、西院柄ジオラマを楽しんでいます。

本物と違わないジオラマなので、とても楽しかったですよ。

次回は全方向から楽しみますね。

この右側には「法起寺」の伽藍が再現されたジオラマが設置されています。

2階への階段を上りきると

工による「鉇」(やりがんな)の使用実演を観ることができます。

この工人、黙々と鉇で柱用の木材を削っています。

流石はプロフェッショナル!

作業の邪魔にならん様、観察させていただきました。

良き仕事をなされておりましたよ。

2階にも様々な展示がなされていますが、

螺鈿総貼りの夢殿模型!

中に救世観音が立っているのです。

美麗な外観は謂うに及ばず、この模型が完成するまでの手間は想像を絶しますよね。

驚愕の素晴らしさにございますよ。

本物の法隆寺を前に、本物の法隆寺に参詣することを忘れてしまっていました・・・。

いざ、本物の法隆寺へっ。

折角、法隆寺iセンターに立ち寄りましたのでね、

法隆寺の参道を、初めから歩きたいと考えましたの。

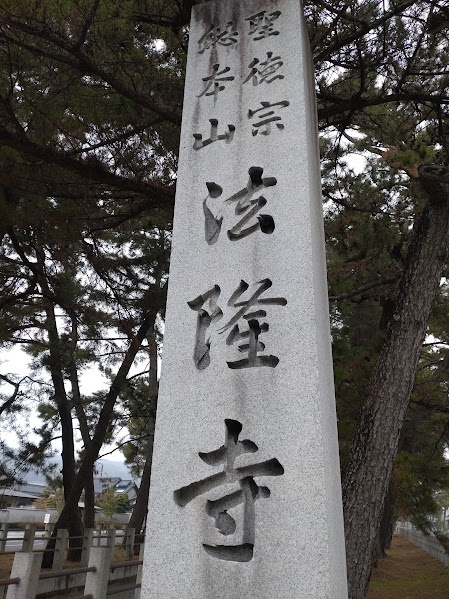

「聖徳宗 総本山 法隆寺」の碑です。

何度も法隆寺を参詣していますが、こっからスタートすることは稀です。

参道に人影はありませなんだ。

門前「松本屋」様に立ち寄る前、南大門に近寄ったのですが、観光客の方々が仰山おられましたので、時間をずらすために昼食の後に法隆寺iセンターへ廻ったのです。

参道を進んで行きますが、人影はありませんよ。

参道の終わりが見えてきましたが、人影はありません。

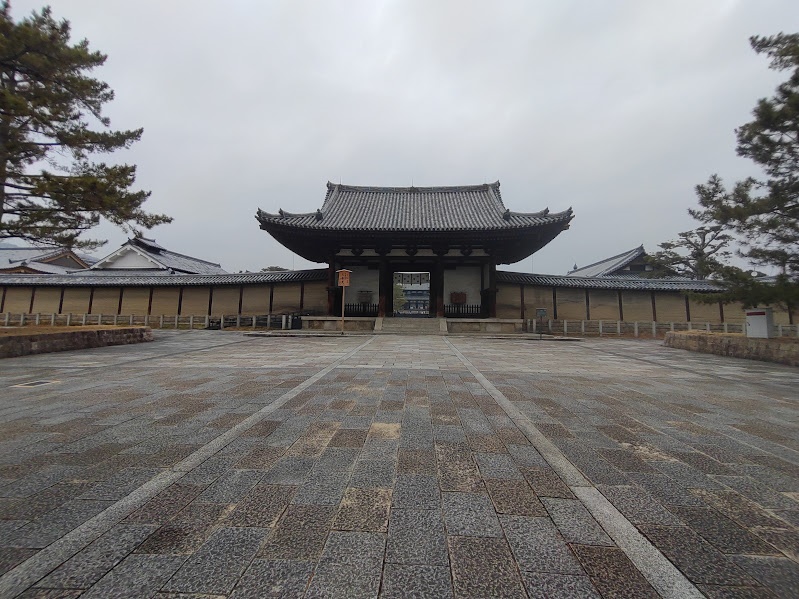

参道を抜けて、南大門前に到達しました。

残念ながら、曇天でしたよ。

法隆寺はトップ・クラスの人気観光地ですからね。

人影の無い南大門の様子はレアです。

南大門に近付いていきます。

この画像を撮る前、犬を連れた方々門内でず~っと立ち話をしていました。

「写真を撮るからどけて」と言葉に出しませんでしたが、早急に移動する様にという年を送りました。

写真を撮る態勢のままでね。

南大門を撮影しようと構えている他の参拝客も居ましたからね。

3分程経ってから、犬連れの方々は中に入っていきました。

ちょっと苛ついてしまいましたのでね、

パノラマ画像だとバランスが悪くなるので、南大門と左右に広がる外壁を別々に撮りました。

継ぎ目がキレイに繋がっていませんが、雰囲気は伝わることでしょう。

その内、この外周を楽しもうかと考えています。

南大門越しに、中門・五重塔を見ています。

偏っているのは、犬連れの人たちが右側に居たからです。

知らん人たちですが、愛犬云々ではなく常識をもった講堂をしてもらいたいものです。

南大門を潜り、内側の柱を観ています。

中央側の2本だけ、画像を撮りました。

節目があるのは、山での生育時に南方を向いていたことによるそうです。

つまり、現在の南大門は別の場所から移築されたものだと謂われています。

『鵤寺工口伝』にある「木は生育の方位のままに使え」の教えがありますからね、この柱が南側を向いていたことが推測できます。

さぁ、愈々法隆寺・西院に向かっていきますよ。

(つづく)

当サイト内のすべてのコンテンツについて、その全部または一部を許可なく複製・転載・商業利用することを禁じます。

All contents copyright (C)2020-2025 KAWAGOE Imperial Palace Entertainment

Institute / allrights reserved