また大和国遠征でした。

〝遠征〟とは云っても敵対勢力の討伐ではありませんがね。

世間的には遠足みたいなもんです。

幾つかの定番コースを巡った訳ですが、久方振りに大和郡山市「源九郎稲荷神社」を参拝してきました。

例祭前日の参拝でした。

スケジュールの都合で、そうなってしまいました。

武蔵国から出向いて居ますのでね、寺社の行事(イベント)に参拝・参詣を合わせるのは難儀でございますよ。

鳥居手前脇っちょに幟の支柱と化していますが「大和国正一位源九郎稲荷神社」の文字が刻まれています。

現在地に社殿が遷されたのが江戸時代後期の1719(享保4)年、徳川吉宗の治世ですね。

現在の社殿は1925(大正14)年の竣工だそうです。

天候が不安定だったのですが、

源九郎稲荷神社に到着した頃は、雲は残っているものの〝天照大神の恵み〟が強く射してきました。

天照大神の加護は、とても有り難いのです。

源九郎稲荷神社の境内に滞在している間、ず~っと晴天でした。

しかも、涼やかで爽やかな風がず~っと吹いていました。

とても心地好かったのですよ。

午前10時過ぎの到着で

神社の方々が総出で清掃作業をされておりました。

小規模ではありますが、とても手入れが行き届いた清らかな神社です。

鳥居を潜ったら

参道に綺麗な箒目が施されていました。

勿体ないので足を踏み入れるのを躊躇していたら、神社の方から

「いいんですよ。どうぞ、お入りください。」

と、お声がけいただきました。

境内の雰囲気もさることながら、こうしたお心遣いにも心癒やされ、安らかな滞在ができました。

参道の右手側に手水所があります。

特別な意匠が凝らされている訳ではありませんでした。

では、社殿に向かっていきます。

「源九郎稲荷神社」の由来は、源義経に因んでいるとのこと。

源義経は幼名を牛若丸といい、山城国鞍馬山で修行しつつも之後に陸奥国平泉の藤原秀衡に扶養され、兄・源頼朝が平氏打倒の兵を挙げると合流、平氏を長門国壇之浦で滅ぼした武将ですね。

平氏滅亡後は〝治天の君〟後白河法皇の老獪な政治手腕に翻弄され、兄・源頼朝との関係が悪化してしまいました。

源頼朝追討の院宣を獲得したものの兵の結集に失敗し、陸奥国平泉の藤原秀衡を頼って逃避行をすることになりました。

そうした状況の下、源義経は稲荷に何度も助けられたのだと云います。

その稲荷の支援に対し、源義経は「源九郎」の名を贈ったことが「源九郎稲荷神社」の由来だそうです。

・・・と云われていますが、歴史事実はどうかわかりませんよね。

歌舞伎や文楽の演目「義経千本桜」に登場する狐の化身「狐忠信」こと「源九郎狐」が、源義経の郎党・佐藤忠信に姿を変えて物語で活躍します。

『義経千本桜』の物語は読んでいないので、細かいことは知りませんがね。

実際の佐藤忠信は源義経と別れて平安京の潜伏するも、相模国鎌倉から派遣された御家人たちに襲撃され自害してしまいます。

「河越御所」は原則、稲荷とは距離を保っています。

周辺で野狐(やこ)が徘徊していたのを捕まえ、山城国伏見稲荷に引き取ってもらったことがあります。

ですから山城国伏見稲荷は特別で、嘗て「お山めぐり」も体験済みですの。

伏見稲荷以外には見向きもしなかったのですが、不斗したきっかけで「源九郎稲荷神社」の存在を知り、参拝してみたら良かった(?)ということで、二度目の参拝をしたのです。

他の稲荷社で狛狐を観ると余り良い心地はしないのですが、ここ「源九郎稲荷神社」の狛狐は何とも愛らしく感じます。

社に参拝しました。

奥の方で神社の方が、とても丁寧に清掃作業をされていました。

古かったり、傷んだり・・・という現実的な事は別にして、神社の方々のお心によって清浄な空間が維持されているのだと感じます。

向かって 左側に太鼓が掲げられています。

この太鼓が叩かれている時に参拝したいものです。

羽柴秀吉の優れた弟・羽柴秀長が、源九郎狐の告げを受けた僧・宝譽(ほうよ)の建言を容れ、大和郡山城の南に洞泉寺を建立、更に洞泉寺境内に源九郎稲荷大明神を祀って大和郡山城の鎮守としたそうです。

もともとは大和国吉野川の辺にあった源九郎狐の社が大和国郡山へ遷されたのだと云います。

歴史事実と結び付けようとしたのですが、うまくいきませんでした(笑)。

さて売店(社務所)で声掛けして朱印をいただきました。

「朱印を書きますので、境内を巡ってお待ちください。」

と案内されましたので、境内を徘徊しました。

大和国遠征は過酷なスケジュールでしたので疲労が重なっていました。

こちらに座って休んでいました。

キョロキョロしていると

綺麗な花が視界に入ってきました。

普段、花なぞ愛でることはありませんのでね、新鮮な気持ちになりましたよ。

「勘九郎桜」と名付けられているのだそうです。

蕾が間もなく開きそうでした。

満開になったら、さぞや美しきことでしょうな。

境内で太い木には紙垂を提げた注連縄が施されていました。

神木に囲まれた境内です。

町中・民家に囲まれた境内ですからね。

パック・ツアーの一行がお越しでした。

ガイドさんが

「歌舞伎の演目・・・」

という説明が終わると、一行は社殿や桜の写真を撮り、まるで波が引く様に消えてしまいました。

習慣が無いのでしょうが、せめて朱印をいただいていけばいいのにね。

社殿も観察しましたよ。

社の右側に居たのは

何と「九尾の狐」っ。

前回の参拝時には居ませんでした。

何時からそこに座っているのでしょうかね。

木彫りの干支が座っていたところでしたが・・・。

九尾が逞しいのです。

前掛けに飾り付けが施され、愛らしさも加わっています。

そして台座には五芒星っ!

顔に近付いてみました。

キツめの表情(目付き)と感じられる方が多いことでしょう。

「河越御所」にとっては可愛らしく見えています、ホントに(笑)。

「源九郎狐」には様々な伝説がありますのでね、ご興味をお持ちの方は・・・各自お調べくださいな。

「ご朱印、お待ちの方~っ。」

とお声がけいただいたので売店(社務所)の前に移動です。

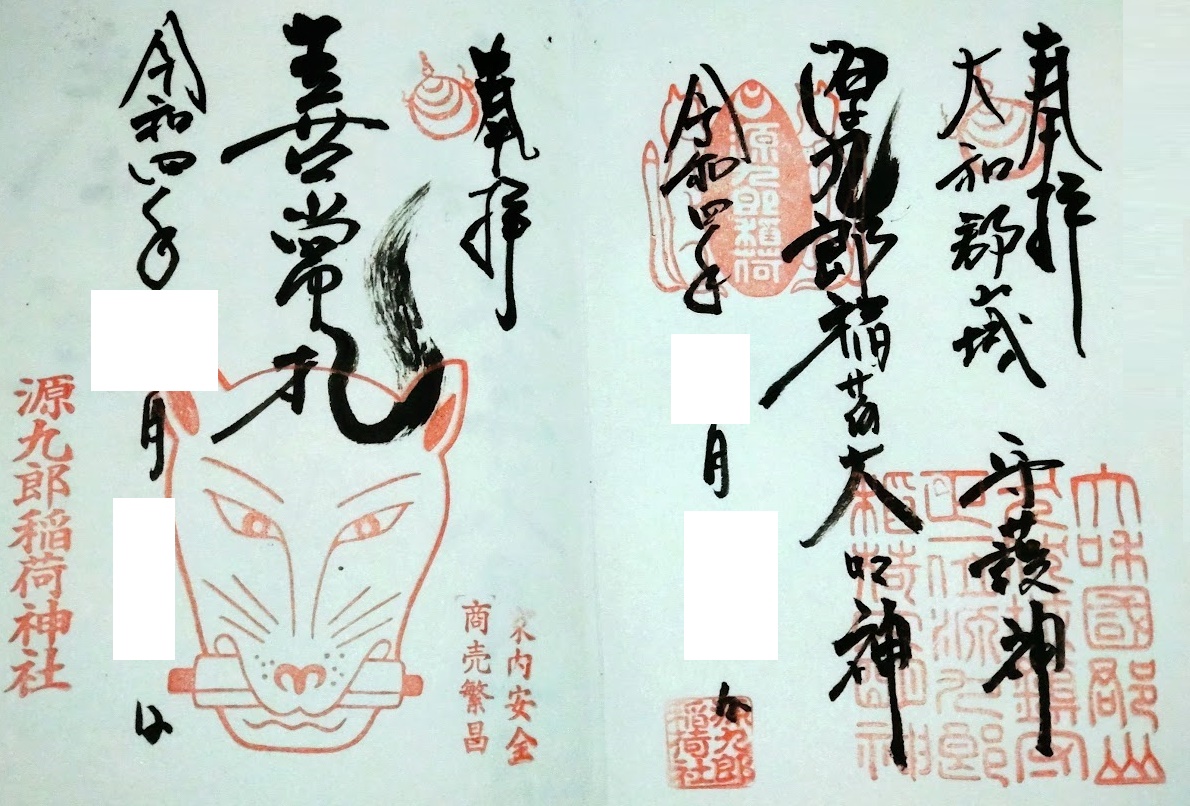

こちらは以前いただいた朱印ですが、「源九郎稲荷神社」の売店(社務所)の受付には

この2種類の朱印が見本として示されています。

〝狐の尾っぽ〟をイメージした筆遣いが特徴ですね。

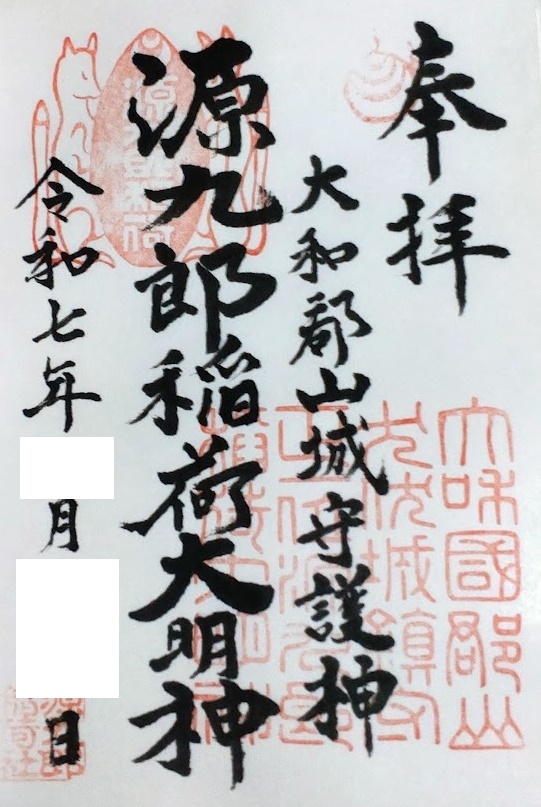

朱印をいただく際、

「今日は、これを書く担当者が居ないので、普通の朱印になります。」

と言われていました。

一画一画しっかり丁寧に書かれた朱印をいただきました。

こちらの朱印をいただけたことも、また嬉しいことでしたよ。

「源九郎稲荷神社」は、開運招福・商売繁盛・家内安全・厄除祈願の利益があるといいます。

月次祭は毎月一日・十五日に挙行されているのだそうです。

とても安らぎを得られたひとときでしたよ。

また、参拝しますね。

当サイト内のすべてのコンテンツについて、その全部または一部を許可なく複製・転載・商業利用することを禁じます。

All contents copyright (C)2020-2025 KAWAGOE Imperial Palace Entertainment Institute / allrights reserved