2025(令和7)年3月末のことでした。

武芸の神であり、清和源氏の氏神でもある石清水八幡宮に参拝してきました。

車を停め、参道に向かう途中、春の到来を感じましたよ。

暖かかったので、花たちも半月ほど早く咲いてしまいましたね。

参道を下り、神馬舎の横にある築地塀の残痕がある場所へ移動します、

ここを出発点とし、本殿を目指すのが「河越御所」の石清水八幡宮参拝パターンです。

この築地塀がどの時代に築かれたのかは判りませんが、状況から中世のものと判断しています。

瓦を埋めた築地塀、漆喰が重ねられています。

その上に、それほど古くない土が被せられています。

一応、修繕するという意図はある様です。

辛うじて残存する漆喰ですが、心無き賊に傷付けられています。

時刻の歴史を己の手で損なうことは断じて許し難いものです。

残存する築地塀の端っこは

断面の様子も観ることができます。

中央にヒビ割れが生じています。

このままですと、数十年のうちに谷側(左手側)に崩れ落ちていくことでしょう。

山上(の境内)で端っこですからね、手当は期待できませんね。

築地塀の内側には石が積まれています。

実用的な防御用としての石積みなのか、後世に入口の美観を意識して調えられたのかは判りません。

ちょいと引いて、入口周辺を俯瞰しています。

偶々、花弁が散っていて雅(みやび)ですなぁ。

神梅不在の「神馬舎」前に立っています。

神馬は不在でも、この建物は遺っていくことを望みますよ。

願わくは、新たに神馬が迎えられることを期待しております。

「神馬舎」に向かって左手側、石段がございます。

こちらが「表参道」だそうです。

なかなかな数の観光客が、この石段を利用されておりました。

何れ、、表参道を介して石清水八幡宮の参拝をしたいと存じますよ。

「三の鳥居」だそうです。

かなり以前、神馬が牽かれていた頃に参拝したことがあります。

その時の経路を全く記憶していませんが、公共交通機関を利用したので山之麓から上ったことがあるはずです。

記憶に遺っていませんが、一の鳥居・二の鳥居を観たことはあるのです。

なかなかな数の観光客がおいででしたが、八幡神からのお茶目な贈り物なのでしょうか。

人影の無い状態になりましたところを逃さずに撮影しました。

三の鳥居を潜り、ちょいと歩みを進めると「一ツ石」があります。

「一ツ石」から 南僧門の手前に嘗てあった「五ツ石」までの真で行われていた走馬・競馬のスタート地点だった云います。

この「一ツ石」から、参道(馬場先と呼ばれる)の兩脇に

壊れた鳥居の石材がモニュメントとして並べられています。

本殿に向かって歩みを進めていきます。

駐車場に繋がる横道の手前まで、観光客の姿はありませんでした。

八幡神の粋な御計らいですね(笑)。

南僧門の手前、手水舎のあるところです。

神木の様子を撮っていたら

日本酒樽の中に、ワイン樽が混じっていました。

八幡神も洋酒を嗜むのでしょう(笑)。

南僧門前に生えている木、不思議な〝瘤〟が彼方此方に見えています。

何らかの意味があるのでしょうか?

前回の参拝時は工事中でした。

南僧門の工事が終わっていましたよ。

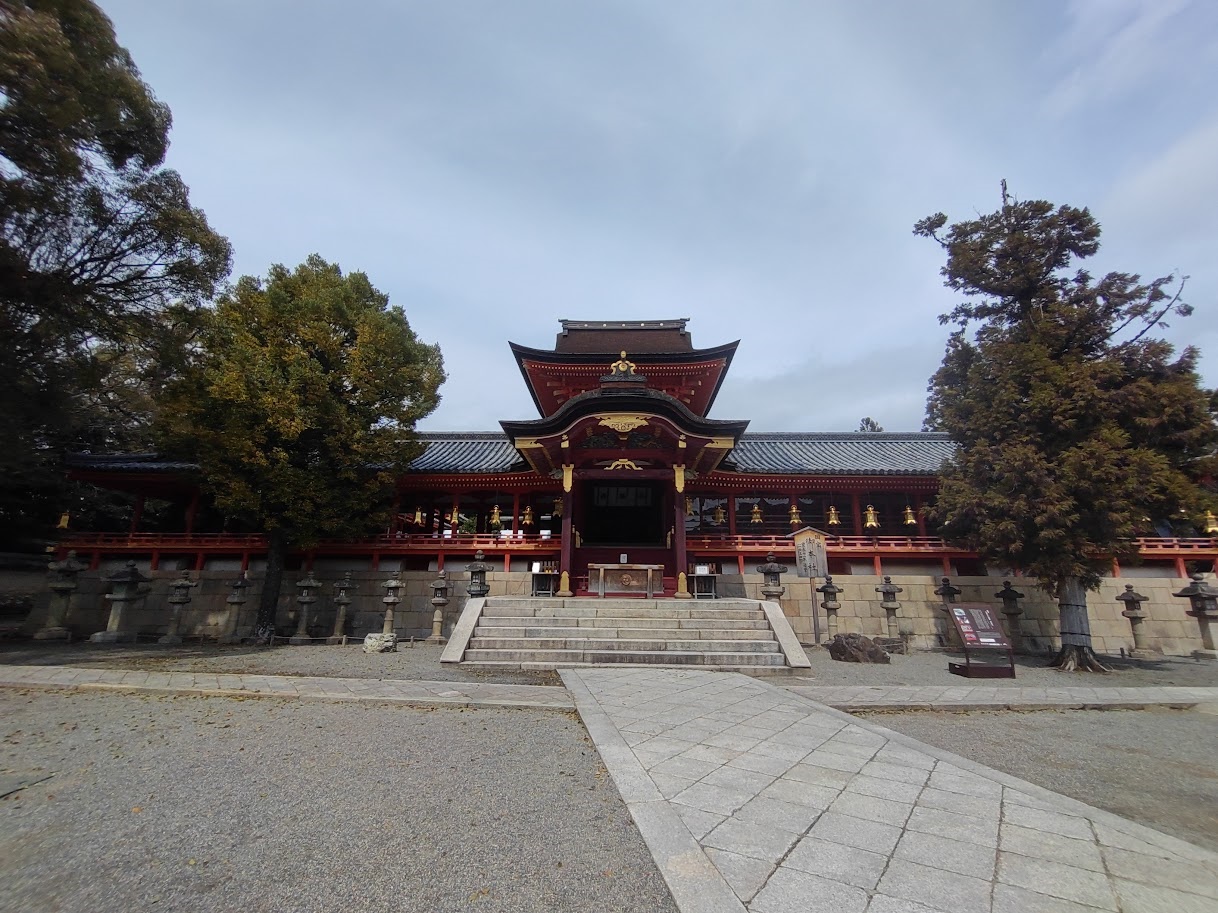

南僧門越しに本殿の姿が見えています。

鮮やかな朱色が、青空の下映えていました。

本殿が斜め②見えているのは錯覚ではありませんよ。

塗り替えられた南僧門の姿を撮影するため、観光客の流れが途切れるまで器物付き神木の辺りで待機していました。

すると、大学生らしき3人組のうちの1人が南僧門の手前で

「おっ、結界が張られてあるっ」

と、なかなかな大声を発していました。

話し掛け、その状況を聞いてみたかったのですが・・・止めておきました。

だって知らない人たちなんだもん。

歴史に関する話は初対面の方々とできますが、呪術的な話はねぇ・・・。

結界の存在は・・・判りません。

鮮やかな朱塗りの南僧門から本殿を観ています。

あらっ、綺麗だことっ。

南僧門内で見上げると

金色の菊御紋が据えられていました。

古来より天皇家からの崇敬も受けていますからね。

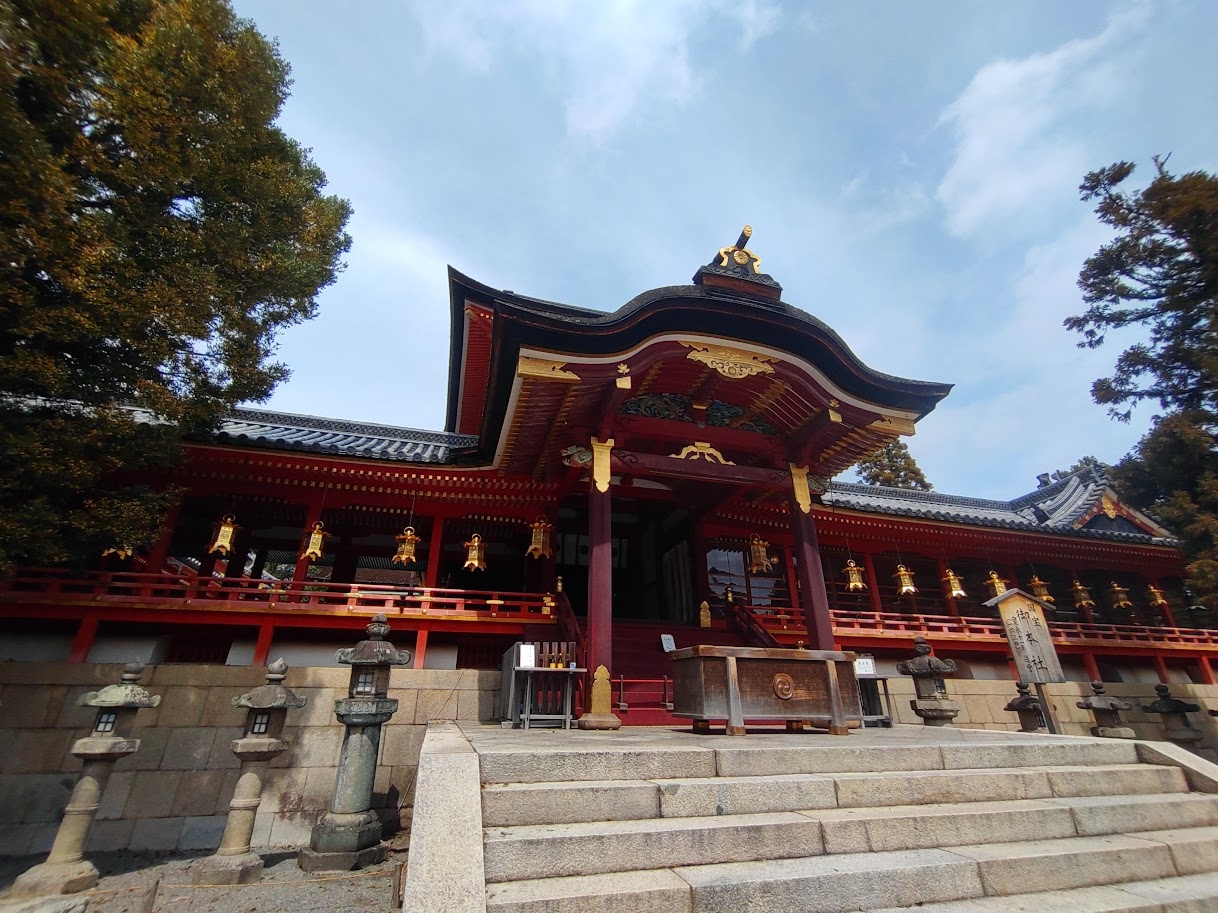

南僧門を抜けて、本殿前に立ちました。

本殿前に、舞台が設置されていました。

3月末に

「八幡文化協会奉納芸能」

がおこなわれたそうです。

八幡文化協会に所属する各団体の民謡・和事などが奉納されるのだと云います。

この参拝は、奉納芸能の前日でした。

年末だと初詣仕様の上り坂+巨大な破魔矢を立てた本殿の姿を、春だと特設舞台が配された本殿の姿を楽しむことができます。

季節によって、本殿の姿が変わるというのは素敵ですね。

ちょっと時間が経過してから特設舞台の奥、本殿に近付きました。

参拝客の流れが途切れ、〝天照大神の恵み〟が射してきました。

本殿が明るくなっているのがお判りいただけることでしょう。

厳密に謂うと、見えているのは「楼門」です。

この楼門の奥に舞殿・弊殿・本殿と並んでいます。

通常は、この楼門から見えない本殿に向かって参拝します。

石清水八幡宮社殿は、860(貞観2)年に創建(豊前國宇佐八幡宮からの勧請)されて以来14度の造営・17回の修理がおこなわれたそうです。

現在の石清水八幡宮社殿は1634(寛永119年、江戸幕府・徳川家光の治世に建てられたものです。

平成の大修理(2009・平成21年4月)を経て、鮮やかなお姿になっています。

人の流れが途切れていることを確認し、

撮影しました。

でも、これって楼門から中を覗いているだけなんですよ(笑)。

つまり、八幡神まで到達していないのです。

こうして遊んでいる(巫山戯ていませんよ、真面目に全力で遊んでいます)ことで

楼門入口の柱や階段が、朱色でなく淡い紫色であることに気付きました。

意味があるのでしょうね、判りませんが。

この位置から社殿の廻廊(本殿に向かって右側)を観ています。

朱色の回廊に、金色の燈籠が提げられています。

階段を下り、社殿右手側の売店(授与所)で朱印をいただきました。

通常の朱印と、季節限定の刺繍の朱印を頂戴しましたよ。

廻廊沿いに右回りで社殿の周囲を観察していきます。

社殿を右側から回り込むと、「ぉ祈祷昇殿口」の案内掲示があります。

祈祷を依頼すると、此方から昇殿することになります。

「河越御所」は社寺において祈祷をしませんのでね。

だって、

「願い事をお書きください(お伝えください9」

って言われた時、

「怨的討滅」

なんて言えないぢゃないですか(笑9。

この昇殿口の向かい側、

こんなんに囲まれています。

所謂「信長塀」、瓦と土を重ねた防御力高めの築地塀です。

織田信長が1580(天正8)年に寄進したと伝わります。

この年(1580)は、織田信長が正親町天皇を奉じて石山合戦を終結させた年です。

織田信長は前年(1579)に、武家の位階・官職奏請を掌握した様で、征夷大将軍・足利義昭に代わる「公儀」と諸大名に認知されたと推定されています。

織田信長は1581(天正9)年、明智光秀に命じて京都馬揃を2度挙行します。

更に近江国安土でも馬揃を実施しています。

こうした時期に、織田信長による石清水八幡宮への築地塀寄進(信長塀の築造)は、畿内すなわち朝廷と京都市民、更には全国の諸大名(武家社会)へのアピールと評価することができます。

つまり朝廷は勿論、特に武家の崇敬を集める石清水八幡宮を擁護する〝武家の棟梁〟としての織田信長を世間に意識させたのでしょう。

出入りはできませんが、「東総門」して

この「東総門」の両側、「信長塀」の上の装備が頑強なのです(笑)。

門を攻撃する際、門を打ち破る舞台とは別に、門の近辺から梯子を掛けて門内へ攻撃を仕掛けるのは定石ですからね。

・・・あっ、現代では戦(いくさ)が無いから、単なる侵入者を祖師する対策ですか。

こんなんして遊んでいると

社殿の角っこに到着しました。

〝天照大神の恵み〟が強く射してきましたよ。

単なる偶然ではありませぬ(笑)。

石の基壇の角っこを削いでいる「鬼門封じ」ですよ。

斜めから見ると「鬼門封じ」の様子が判り易いですね。

丑寅(東北)ということで、若宮社前の社殿の角っこが鬼門とされています。

平安京から見ると裏鬼門という解釈もあるのですよ。

〝鬼〟というよりも〝災厄〟が都に入らぬ様にという呪術です。

社殿の後ろ側ですよ。

社殿後ろ側の中央・対面には「北総門」が位置しています。

「北総門」では、檜皮葺の構造を間近に観察することができますよ。

石清水八幡宮社殿の角っこには

「校倉」造の倉庫が設置されています。

中に何が納められているのかは判りませぬ。

「校倉」造と云えば、大和国東大寺の正倉院が有名ですね。

でも、東大寺正倉院は立ち入りを禁ずる柵からかなり離れたところに建っていますので校倉造や板倉造を間近に観ることができません。

校倉造を至近距離で観察できるのはこちら山城国石清水八幡宮の他に、大和国唐招提寺がありますね。

この石清水八幡宮の高床倉庫、下に潜り込むことができそうですが、ご注意ください。

センサーもしくはカメラが設置されていますので、恐らくタダでは帰れなくなるでしょう。

社殿の正面から向かって左側も「信長塀」が建てられています。

近付いて観察すると

瓦が乗っかっている部分が膨らんでいます。

直ぐにではありませんが、時間が経過すると崩れてしまう可能性がありますね。

「信長塀」が修理された痕跡がありますね。

そういった状況で破損し、何時の時代に修繕されたのでしょうね?

金色の擬宝珠が装着されている欄干があるのは

祈祷昇殿入口の反対側です。

こちらは閉鎖されています。

社殿横側の廻廊には黒い燈籠が提げられています。

回廊②提げられている燈籠、金色と黒色にどういった意味があるのか、時間があれば調べてみますね。

社殿の角っこ、その対面に大きな「樟」が生えています。

樹齢は凡そ700年と推定されています。

これは神木とされており、京都府の天然記念物に指定されています。

「信長塀」が歪んでいます。

根っこが広がりが原因でしょうか?

この神木、南北朝時代に河内国の悪党・楠木正成が戦勝祈願をして植えた樟だと伝わっています。

「信長塀」の端っこに位置しています。

時代的には楠木正成が樟を植えたことが古いんですよ。

1334(建武元)年に楠木正成が石清水八幡宮の参拝した際、戦勝祈願で奉納したものと伝わります。

1334(建武元)年と云えば鎌倉幕府が滅亡した翌年で、後醍醐天皇により「建武」改元がなされ後醍醐天皇のもと「公武一統」の政治がスタート(そして挫折)した年ですよ。

この年は、楠木正成にとって大きな戦闘は無かったと思います。

まぁ、武士からすれば〝常に戦勝祈願〟というのは自然なのかもしれませんがね。

楠木正成の終焉とは逆に、この楠は見事に育っていますね。

さぁ、社殿をぐるりと一周してきました。

石清水八幡宮を参拝すると、いつも一周していますよ。

「河越御所」にとって初詣ヴァージョンではない石清水八幡宮の社殿はレアです。

楽しくなって、人の流れが途切れていることを確認し、楼門前でその姿を写真に収めています。

正面に立って楼門・社殿を観ています。

ここまで遠ざかりましたが、観光客の姿はありませんでした。

何という偶然でしょうか。

これも八幡神の為せる神業なのでしょう(笑)。

石畳が曲がっているのは、参拝客が撤収する際、本殿に尻を向けないようにするためと云われています。

ありゃ?呪術的な意味合いがあったかと記憶しているのですが・・・思い出せませなんだ。

お色直しが済んだ「南僧門」と、修理されなかった廻廊の繋ぎ目の様子です。

監視カメラが付いていますね。

「南僧門」の連子窓は、緑色が鮮やか、濃いですよね。

それに引換え、廻廊の連子窓は

かなり褪色しています。

褪色というよりも、彩色が剥がれていますね。

「南僧門」の兩脇の廻廊は屋根もかなり傷んできていますから、何れ修繕されるのでしょうね。

今回の石清水八幡宮参への拝は、テーマ設定がありましたの。

清和源氏/河内源氏所縁の地を巡るという、なかなか難儀なテーマの旅だったのです。

では、他に何処を巡ったのか?

それは探訪エンターテイメント部門の記事更新をお待ちくださいな。

当サイト内のすべてのコンテンツについて、その全部または一部を許可なく複製・転載・商業利用することを禁じます。

All contents copyright (C)2020-2025 KAWAGOE Imperial Palace Entertainment Institute / allrights reserved