諸用があって陸奥国平泉を訪れると、中尊寺には参詣する様にしています。

つまり、他の場所には残念ながら立ち寄ることができないことが続いています。

平泉の町は、彼方此方巡って楽しむことができるのにです。

今回、蝦夷征討が不調だったこともあり、無性に毛越寺を訪ねたくなりました。

ここ何年も参詣していませんでしたしね。

・・・ってことで、中尊寺から降りてきて毛越寺に向かいました。

駐車場に車を止め、参道を進んでいきます。

え~天気でしたのでね、辛うございましたよ。

駐車場から大した距離ではありませんが、体力が失われていきます・・・。

3分くらいですよ。

毛越寺の入口に到着です。

この関所みたいなところで拝観手続きを済ませ、境内に立ち入ります。

手水所は、こんな感じです。

花飾り(プラスチック)が浮かべられていました。

触ると、ヌルっとしていましたよ。

陸奥国平泉の街は、源頼朝が率いた坂東武士の軍団によって灰燼に帰してしまいました。

しかしながら記録によると毛越寺は攻撃対象とはなっていない様で、保護されたということです。

さて、現在の本堂が見えてきました。

拝観受付の関所から、まぁまぁ距離がありますの。

現在の本堂は1989(平成元)年の建立です。

小さい頃、これはありませんでしたよ。

扉が開いていて、中央には

平安時代柵と伝わる「薬師如来」が本尊として御座します。

脇侍として日光菩薩・月光菩薩も居ましたが、小さいんですよ。

浄土式庭園に向かって行きます。

ここは「南大門跡」です。

この横っちょに、毛越寺の往時の姿を描いた解説板が設置されています。

毛越寺の南大門は「二階総門」と呼ばれ、左右に仁王像が据えられていたそうです。

ここ(南大門跡)の正面には、池を挟んで向こう側に建てられた「金堂圓隆寺」の勅額が掲げられていたそうですよ。

礎石が遺っていますので、大規模絢爛な南大門だったでしょうに・・・。

焼いたのは案内板にある1573(天正元)年の兵火のため焼失、とあるので大崎・葛西らの抗争なのか?

小者共が・・・許し難しです。

南大門跡から浄土式庭園を臨んでいます。

向こう側に金堂圓隆寺が建てられていたのですよ。

南大門越しに見たかったですよ、金堂圓隆寺を・・・。

この岩ボコは「築山」(つきやま)と呼ばれています。

池を備えた庭造りのアクセントですよね。

今でこそ、こんなんなっていますが往時はさぞや綺麗だったことでしょう・

築山に根を張っていた木、逞しいです。

太さから、1226(嘉禄2)年の火災後に生えたのでしょうかね?

その対面辺りには

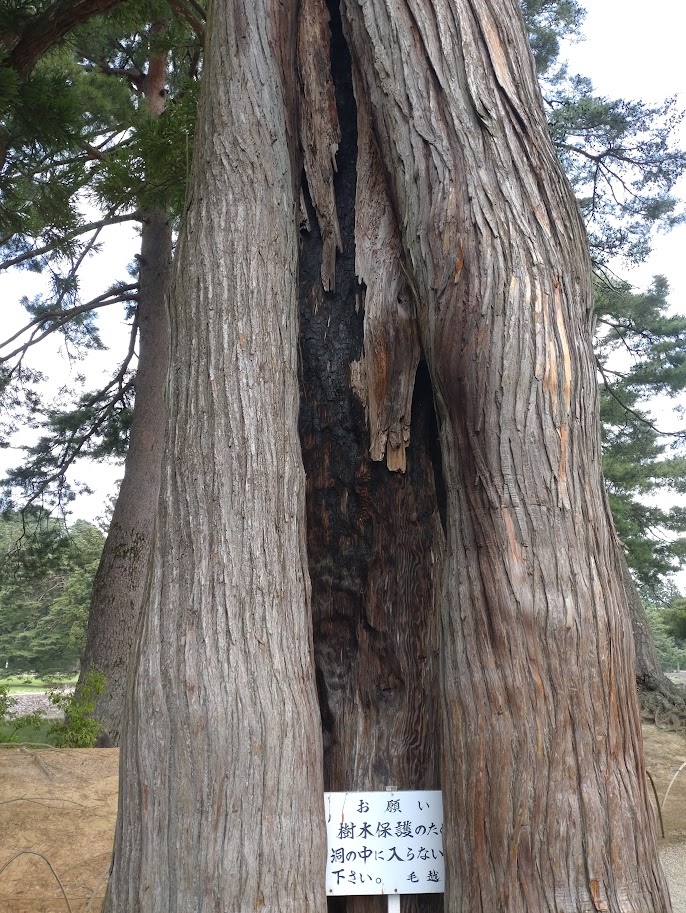

こ~んな姿をした巨木が立っています。

往時の毛越寺を知っている巨木かもしれません。

次に訪ねた時に聞いてみますよ(笑)。

こちら「開山堂」にございうます。

毛越寺って開山は円仁(慈覚大師)だそうです。

天台座主の三代目ですよ。

『入唐求法巡礼行記』(にっとうぐほうじゅんれいこうき)を表した坊主ですよ。

読んだことありませんがね。

真ん中に円仁が座っていますね。

向かって左側、奥州藤原氏三代の肖像模写?が配されています。

奥州藤原氏と毛越寺の関係は2代・藤原基衡の晩年、1150(久安6)年~1156(保元元)年の凡そ6年をかけた造営事業だったといいいます。

池の反対側に到着しましたよ。

建物の跡ですがね、

まずは「嘉祥寺跡」(かしょうじあと)です。

「慈覚大師」円仁が造った根本中堂が「嘉祥寺」ですからね。

〝毛越寺始まりの場所〟ってことですよ。

本尊として丈六の薬師如来が安置されていたそうです。

建物は失われていますが、礎石の規模と配置から中々大きな堂舎だったことが偲ばれます。

この後にご覧いただく「金堂圓隆寺」とほぼ同じサイズなのだそうです。

案内の際原図を見ると、左右の前方に伸びる廻廊があった様ですね。

2つの堂舎は対(つい)を為していたのでしょうね。

『吾妻鏡』には藤原基衡の時代に造営が始まり、藤原秀衡の時代に竣工したとあるそうです。

嘉祥寺の壁面や扉には、妙法蓮華経の教義に関連する絵画が描かれていたといいます。

礎石の調え方が丁寧ですね。

奥州藤原氏の文化は京風(平安京)ですからね。

財力も豊富でしたのでね、建物は失われても礎石から奥州藤原氏の威勢をうかがい知ることができます。

「嘉祥寺跡」を後にします。

この2本の木は1226(嘉禄y2)年の火災後に生えたものでしょうね。

次は「講堂跡」です。

土壇と礎石が遺っていますね。

講堂には本尊として胎金両部(たいこんりょうぶ)の大日如来が安置されていたそうです。

胎蔵界・金剛界ということは大日如来が2体並べられていたのでしょうかね。

陸奥国・出羽国で灌頂がおこなわれた場だったといいます。

1226(嘉禄2)年の嘉禄の火災での焼失語に再建されたといいますが、1573(天正元)年に恐らく葛西・大崎らの戦闘で灰燼に帰したそうです。

葛西・大崎の連中、オメーたち何をしているんだっ!

次に「金堂圓隆寺」があった場所に辿り着きました。

藤原基衡によって建立された(と伝わる)勅願寺「圓隆寺」があったところです。

毛越寺の金堂、つまり中心的な堂舎でした。

先の「歌唱時」と同様、左右に廻廊が延び、池に面した先端部には鐘楼と経楼が備わっていたといいます。

本尊として雲慶が造像した丈六の薬師如来像だったといいます。

十二神将も備わっていたそうですよ。

仏師「雲慶」については・・・判りません。

時間がある時に調べてみますね。

『新訂増補国史大系 吾妻鏡 第三』吉川弘文館より、1226(嘉禄2)年11月8日条を観ると

「八日己未。陸奥国平泉圓隆寺【号毛越寺】焼亡。于時有此災之由、告廻鎌倉中者有之。

可謂不思議云云。然後日所令風聞。彼時刻也。是藤原清衡建立精舎也程。霊場於荘厳者。

吾朝無双云云。右大将軍文治五年奥州征伐之次、令順礼給之後、殊有信仰云云。」

という記載があります。

(意訳)

1226(嘉禄2)年11月8日己未のこと。

陸奥国平泉の圓隆寺【毛越寺と号す】が焼亡した。

この災事が起こることを相模国鎌倉で告げ廻った者がいた。

不思議なことだ。

しかも後日の風聞だが、(焼亡と告げ廻った)時刻は同じだったという。

(圓隆寺は)藤原清衡が建立した寺院である。

霊場としての荘厳さは日本において並ぶものが無い程だ。

源頼朝が1189(文治5)年の奥州征伐の際に順礼した後、特別に信仰が篤かったという。

源頼朝の奥州征伐では、陸奥国毛越寺は攻撃対象にはなっていない様ですね。

しかも源頼朝が「順礼」した後に「信仰」を篤くしたという、幕府側の認識は興味深いものです。

源頼朝は圓隆寺(毛越寺)を保護したと考えて善いでしょうね。

だからこそ、1226(嘉禄2)年の火災は痛ましく、そして悔やまれる事です。

「大金堂圓隆寺」の敷地に立ち入るところです。

木々が生えていますが、この高くなっている所に堂舎が建てられていました。

この場所だけ、雰囲気が違っていました。

さぁ、「大金堂圓隆寺」敷地内に入りました。

全く何も見えないのですがね、建物の中に入った様な感じでした。

「大金堂圓隆寺跡」の標識に近付いていきます。

標識の周辺に〝天照大神の恵み〟が射しています。

明るくなっているのが、お判りいただけることでしょう。

「大金堂圓隆寺跡」の標識に最接近です。

〝天照大神の恵み〟が射しているのは、標識の蔭でもお解りいただけますね。

ホント、この標識周辺にだけ〝天照大神の恵み〟が強く射していたのです。

標識の裏側には

「

吾妻鏡に「基衡之を建立す。金堂を圓隆寺と

号す。金銀をちりばめ、紫檀赤木等を継ぎ、万宝を

尽し衆色を交う。本佛は、丈六の薬師、十二の

神将を安んじ・・・・・。」とある。

」

という説明書きがありました。

見上げると、天照大神が笑っていました。

それだけぢゃなく、基衡じいちゃんが「(遠いところ)よく来たなぁ」と労ってくれているかの様でした。

「河越御所」は、基衡じいちゃんと接点が無い・・・と思っていたのですが、今回の毛越寺参詣で一気に距離が縮まった感じ(笑)。

今回、平泉を訪れるに当たり〝毛越寺に行きたい〟という心情になっていたのですが、それは基衡じいちゃんに呼ばれていたからなのでしょう。

とても楽しく、そして心地好き時間でしたよ。

天照大神(太陽)の高さによるのでしょうが、「大金堂圓隆寺」中心にスポット・ライトが当たっているかの如しでした。

何時でも何処でも・・・って訳にはいきませんが、不思議な体験でしたよ。

時間の都合もあって「大金堂圓隆寺跡」を跡にせねばなりませんでした。

それでも「金堂圓隆寺」中心部は明るいのです。

基衡じいちゃんが「また、来いよぉ~。」って、手を振っているかの様でした(笑)。

「大金堂圓隆寺跡」の付属施設「鐘楼跡」から池を臨んでいます。

ここが「「大金堂圓隆寺」の東回廊の先端部分になります。

建物は失われていますが、礎石13/16個が完全な形で遺っています。

こちらは「常行堂」です。

この建物(常行堂)は、1732(享保17)年の再建になります。

「常行堂」の本尊は宝冠を付けた阿弥陀如来だそうです。

この画像では判りませんが、奥殿には秘仏の摩多羅神が祀られているそうですよ。

ここでは毎年1月20日に修法が執り行われ、その際には国指定・重要無形民俗文化財「延年の舞」が奉納されるそうです。

時期的に見物は無理ですがね。

向こう側に見えるのが「法華堂跡」の標識です。

画像に写ってはいませんが、右側②「常行堂跡」があり、渡り廊下で繋がっていたのだそうですよ。

共に1597(慶長2)年、野火によって焼失してしまったそうです。

毛越寺の端っこに来ましたよ。

「東門跡」から池を臨んでいます。

嘗ては築地塀があったそうですよ。

外側には牛車用の車泊(くるまどめ)があったといいます。

池の周りを巡り終わりましたのでね。

入口横っちょにある「宝物館」に立ち寄ります。

毛越寺の敬意から、残念なことに伝損する文化財が多くありません。

1226(嘉禄2)年の火災は致し方無しとしても、1573(天正元)年の大崎・葛西の抗争で焼失で建造物だけでなく文化財も失われたことでしょう。

こんなことをするから伊達政宗に利用され、殲滅されちゃうんですよ。

先に、この「宝物館」に立ち寄ってから浄土式庭園+建物跡を巡るのもよろしいでしょう。

帰り際、振り返ると、人気(ひとけ)が無いのでパシャリと撮りました。

この直後、なかなかな数の観光客が押し寄せてきました。

基衡じいちゃん、ありがとねっ(笑)。

当サイト内のすべてのコンテンツについて、その全部または一部を許可なく複製・転載・商業利用することを禁じます。

All contents copyright (C)2020-2025 KAWAGOE Imperial Palace Entertainment Institute / allrights reserved