2025(令和6)年3月初旬、大和国に遊びに行って来ました。

前の更新では法隆寺門前で遊んだことを中心に纏めてみました。

「河越御所」の遠征は、探訪した場所をじっくりと楽しむので1箇所に1時間では足りませんの。

結局、法隆寺の滞在時間は3時間兆ですからね(笑)。

ちゃんと西院・東院に立ち入ると毎回です。

さて、曇天の中、南大門を潜り抜け、中門へと向かって行きます。

もっと観光客が居たのですがね、こうして画像を撮ると人影はほぼ無くなります。

消しゴムマジックで消した訳ではありませんよ。

向こう側に観光客の姿がありますからね。

西院前の手水舎です。

独特な姿の龍(ドラゴン)が居ますね。

でも、手・口を濯ぐことはことはしませんでした。

中門前で観光客が撮影をしていたので、

その流れとズレる為に、世界遺産・法隆寺の碑の前で遊びます。

五重塔がこっちを見ていますね。

西院に蜂居るのは1年振りくらいでしたからね。

観光客の流れが途切れたので

中門前に立ち、撮影しました。

未だ、次の観光客の流れが来なかったので

中門に近付き、見上げた様子を撮りました。

いや~ぁ、法隆寺の中門はカッコいいですよね。

更に近付き、真ん中の柱をメインにします。

鰐口が2つ提げられています。

鰐口は仏堂の正面に提げられるもので、音を鳴らす法具です。

法隆寺の中門では単に鰐口が提げられているだけで、慣らすような装置は備わっておりません。

これだと〝入口が二つ在る〟様に思ってしまいます。

真ん中にドッカ~ンと柱が立っていますからね。

現代人の発想だと、

左側は五重塔への入口、

右側は金堂への入口

という解釈をしてしまいますよね。

ところが、学者(名を失念してしまいました)が新書において、印度もしくは中国でこの構造の門は右側から入り、境内の各所を逆時計回りに巡礼し、左側から出ていくのがルールなのだと説明されていました。

決して〝聖徳太子の怨霊を封じ込める為の呪術的な柱〟ではないのです(笑)。

正確な情報に基づき正しい判断をしないと滑稽無頓着なことを恥ずかしげも無く語ってしまうことになります。

気を付けましょうね(笑)。

中門の向かって左側に寄り、

見上げています。

大和国法隆寺には、これまで何度も参詣しています。

回数は・・・判らない・・・。

「何時か記事に纏めよう」と参詣する度に各所を撮影してきましたが、広大な敷地に見所満載なのでね。

法隆寺を〝パーツ毎に区分〟して記事にしようと思い、現在に至っています。

今後、法隆寺をパーツ毎に区分けして記事を纏めますね。

今回は、概略ということでサラッと見所に触れていきます。

正面からだけでなく、こうして横っちょから観る中門も、なかなか素敵です。

様々な観点から、法隆寺の建造物を愛でると楽しいだけでなく発見もあることでしょう。

残念ながら中門を通過することは罷り成りません。

左側に迂回し、拝観手続きを済まさねばならないのです。

此度の拝観、「西院→大宝蔵院→東院」の共通券は2,000円でした。

2025(令和6)年3月からの値上げなのだそうです。

寺院参詣に対して理解を示している方だと自負していましたが、それでも〝高い〟と感じてしまいました。

拝観料を値上げするのではなく、売店で販売するグッズを魅力的なものにすべきと「河越御所」は強く要望します。

中門を内側から愛で、柱の礎石をひとつずつ撮影し、楽しみます。

回廊沿いに進んでいきますが、金堂の前に建つと、遂々回廊を外れてしまいます。

金堂の正面、木の枝・葉によって全体像が遮られています。

こちらが正面であることを重視して、木枝は調整していただきたいものです。

だって地球上で自立している世界最古の木造建築なのですよ。

NHK「ブラタモリ」で、初め屋根を大きくし過ぎたので間もなく屋根を支える柱が添えられた、現在の支柱は江戸時代のもので、大工たちの嗜好で龍が装飾された・・・という説明がなされていました。

因みに、一階の裳階は後に加えられたものなのだそうです。

中に入ってみれば、その構造がよく判りますよ。

銅製燈籠の向こう側に大講堂が見えています。

故・西岡恒一氏が若い頃に大修理を手掛けたそうですよ。

平安時代に造像された国宝・薬師三尊が安置されています。

内部・右側に売店が配置されていますが、多くの観光客は素通りしていますね。

大講堂の前、五重塔・金堂との間とも言える位置に据えられている胴製の燈籠には

「三葉葵紋」:徳川家

「九目結紋」:本庄家

が配置されています。

徳川綱吉の母・桂昌院(本庄玉)が「元禄七年(1694)甲戌十一月嘉辰」に奉納したものです。

京都・奈良・大阪の歴史在る社寺は、元禄期の徳川家による修繕事業がなされていますからね。

五重塔を正面から観ています。

五重塔の一階にも裳階が加えられています。

現在は不可能ですが、昔は塔内に入ること、上ることができたそうですよ。

今回は回廊の様子は割愛しています。

回廊は、また別の機会で触れますね。

西院を出ると、隣接する聖霊院で朱印をいただきます。

「以和為貴」

と拳法十七条のうち、第一条の冒頭を墨書してくださいます。

筆を持つおっちゃんだちは皆達筆で、書き終わった後に笑顔で丁寧に説明してくれます。

その後は奥の大宝蔵院で、玉虫厨子や夢違観音や百済観音などを楽しみ、売店を経由して東院②向かいます。

西院と東院の地割境界に位置している東大門の手前に

「花園東脇紋」があります。

観光客は皆、素通りしていきます。

通常は立ち入ることができませんが、この門の内側は広場になっており、ここには聖徳太子(厩戸皇子)によって造られた最初の法隆寺(いわゆる若草伽藍)が建っていました。

入ってみたいものです。

勿論、入る術はあるのですよ。

夏に開催される「法隆寺大学」の参加者は、この門の中に入ることができるそうです。

「若草伽藍」に想いを馳せながらb、

東大門を通過します。

顕著な特徴を見出すコトができるのですが、それはまた別の機会に。

東大門を潜り、突き当たりが東院(聖徳太子の住居:斑鳩宮跡)に到着です。

八角形の夢殿が有名ですね。

奈良時代の僧侶・行審によって立てられたと伝わります。

夢殿の開いている扉から内部を除くと行審(の像)と逢えますよ。

厳つい目付きをしていますがね。

秘仏・救世観音は残念ながら厨子内に納まっています。

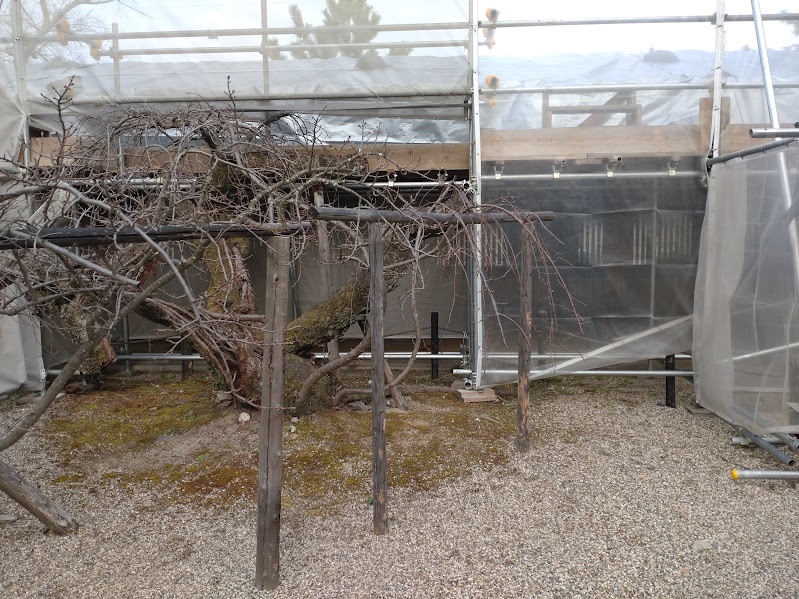

回廊が工事中でした。

鎌倉時代に再建された廻廊が〝傷んでいる〟のは「感じていました。

修繕工事は2027(令和9)年までの予定となっています。

北西から夢殿を観ています。

夕方になってから青い空が見えてきました。

東院をもっとゆっくり楽しみたかったです。

夕方の17時前、東大門から最大門を望んでいます。

天照大神が顔を出してくれました。

中門の前で、閉門を待ちます。

未だ門が開いている状態です。

17時をちょいとまわってから「閉門~」の掛け声と共に

扉が閉められました。

なかなか17時まで法隆寺境内に滞在することはありませんからね。

今後も午後に法隆寺を参詣し、閉門の状態を動画で撮影したいと考えていますよ。

当サイト内のすべてのコンテンツについて、その全部または一部を許可なく複製・転載・商業利用することを禁じます。

All contents copyright (C)2020-2025 KAWAGOE Imperial Palace Entertainment Institute / allrights reserved