2023(令和5)年の神無月、平安京内を散策していた時のお話です。

鹿苑寺金閣から京都御所に向かって今出川通を歩いていると「禁裏道場跡」と刻まれている碑が建っていました。

「禁裏道場」とは、後土御門天皇(成仁親王)の居所・伏見殿の敷地内に設けられた勅願寺「般舟三昧院」(はんじゅうざんまいいん)が四宗(律・天台・真言・禅)兼学の道場と擬されたことに因む呼称です。

1595(文禄4)年、羽柴秀吉の伏見城造営により、現在地に移転されたと云います。

石碑後方の京都市立嘉楽中学校の隣に「般舟院陵」(はんしゅういんのみささぎ)が位置しており、

内側を拝観することは適いませんが後花園天皇(彦仁親王)・後土御門天皇(成仁親王)・後奈良天皇(知仁親王)等の分骨塔が存在するそうです。

「禁裏道場跡」の前を通過し、「今出川智恵光院」の交差点を左折すると間もなく「首途八幡宮」に到着します。

首途八幡宮

〒602-8445 京都府京都市上京区智恵光院通今出川上ル桜井町102-1

電話番号 075-431-0977

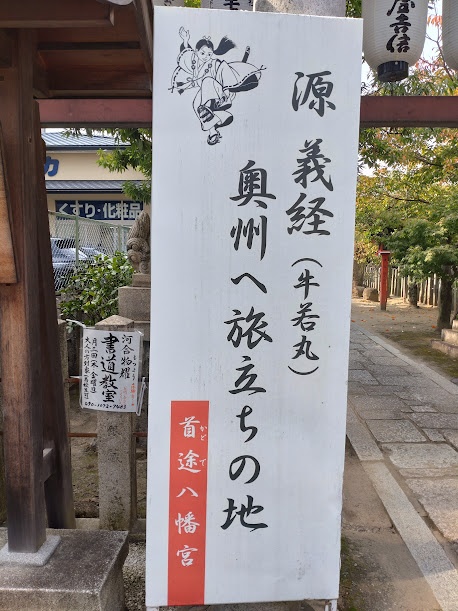

鳥居横の案内板には

「 首途八幡宮

宇佐神宮(大分県宇佐市にある八幡宮の総本宮)から八幡大神を勧請したのが始まりと伝えられ、誉田別尊(応神天皇)、比咩大神、息長帯姫命(神功皇后)を祭神とする。

もとの名を「内野八幡宮」といい、平安京の大内裏(皇居や官庁があった場所)の北東に位置したため、王城鎮護の紙とされた。

かって、この地には奥州(東北地方)で産出される金を京で商うことを生業としていた金売吉次の屋敷があったと伝えられ、源義経(牛若丸)は奥州平泉に赴く際に、吉次の助けを得て、ここで道中の安全を祈願して出発したといわれている。「首途」とは、「出発」を意味し、この由緒により「首途八幡宮」と呼ばれるようになった。

このことから、特に旅立ち、旅行安全の紙として信仰を集めている。

京都市 」

とあります。

道路に面した一の鳥居です。

古そうな「八幡宮」の額が掛けられています。

その下には氏子さんたちでしょうか、提灯がさげられています。

狛犬は

この様な表情でした。

造られた時期が違う様ですね。

参道は細長く、奥へと続いています。

二の鳥居には、扉が設置されていました。

この開閉で、参拝時間が区切られているのでしょう。

二の鳥居には、新しい額が掲げられています。

先には2つの階段があります。

どうなっているのでしょう?

二の鳥居を潜って左手側に

手水舎があります。

近付いてみると、

何と・・・鳩っ!

何とレアなことでしょう。

鳩の口から、水が流れています。

・・・八幡宮らしいですね。

三の鳥居を潜って

階段を上っていきます。

短いですが、ちょいとキツめの勾配でした。

階段を上りきると、社殿があります。

こちらの八幡宮、もとは「内野八幡宮」と称しており、平安京大内裏からすると東北、すなわち鬼門に位置していることで王城鎮護の八幡宮として信仰を集めていたそうです。

創建時期は不明ということですが、豊前国宇佐神宮から八幡神を直接勧請したのだそうです。

社殿の扉は閉まっており、関係者の方が常駐している様子はありませんでした。

書き置きの朱印が置かれており、初穂料を賽銭箱に投じるスタイルでした。

守りやステッカーも同様です。

釣り銭は頂けませんでしたのでね、少額ですが寄進しました。

書き置き朱印は日付が入っていませんので、改めて自分で書き込む様になっていますよ。

下りは、もうひとつの階段を使いました。

右側の階段を下りてきて、振り返って見たところです。

階段が2筋あるのは、何故か判りません。

ちょいと引いて見ると

右手側に、朱色の鳥居があります。

この朱色の鳥居の先には

毘沙門天を祀る祠が設置されていました。

何故、弁財天なのか?

・・・判りません。

金売吉次の屋敷跡だからか?

帰り際、二の鳥居を潜ると

扉には鳩のモニュメントが付けられていることに気付きました。

八幡宮なんですねぇ。

「また、参拝しますね」と思いつつ

二の鳥居を後にしました。

参道を、振り返りながら見ています。

遮那王(源義経)が陸奥国平泉の藤原秀衡を頼っていくことを支援した、「金売吉次」(かねうりきちじ)の屋敷跡、もしくは近くにあった八幡宮なのだそうです。

「金売吉次」は伝記的な、つまり一次史料では存在が確認できない人物です。

『平治物語』 「奥州の金商人吉次」

『平家物語』 京都「三条の橘次と云し金商人」

『義経記』 毎年奥州に下る金商人で京都「三条の大福長者」の「吉次信高」

『源平盛衰記』 京都「五条の橘次末春と云金商人」

舞曲「鞍馬出」 京都三条の金あきんど吉次

舞曲「烏帽子折」 吉内・吉六という2人の弟を有する吉次

と、文学作品や創作の中に登場する設定は、こうした内容でした。

陸奥国の金を扱う、陸奥国と平安京を往復していた商人の群像をモデルにした人物なのでしょう。

「金売吉次」と遮那王(源義経)との出逢いは、実際どの様な状況だったのでしょうかね?

『平治物語』によると、源義経の郎党のひとりである「堀景光」(ほりかげみつ)の前身とも云われています。

機会があれば、「金売吉次」と「堀景光」の関係を調べてみますね。

一の鳥居まで来ました。

1174(承安4)年、遮那王(源義経)が山城国鞍馬山を出奔し、陸奥国平泉へと旅立ちました。

源義経の聖母・常盤御前の再婚相手である藤原長成(一条長成:ながなり)は、藤原基成の従兄弟でした。

藤原基成(もとなり)は奥州藤原氏の当主・藤原秀衡の舅且つ政治顧問でした。

源義経はこうした人脈に支えられたことが指摘されています。

「金売吉次」に仮託される、陸奥国と平安京を行き来する商人達、「武蔵坊弁慶」に集約される僧兵達・・・源義経は案が広範な階層の人びとに支援されていた様です。

この看板を見ると、大きな不安を拭いきれずも、それを上回る大きな希望を胸にした遮那王(源義経)の心情が伝わってくる様でした。

この後、陸奥国平泉へと向かった・・・ということはありませんよ(笑)。

当サイト内のすべてのコンテンツについて、その全部または一部を許可なく複製・転載・商業利用することを禁じます。

All contents copyright (C)2020-2025 KAWAGOE Imperial Palace Entertainment

Institute / allrights reserved