大和国聖林寺の十一面観音、上野の東京国立博物館に出張してきた時、2度逢いに行きました。

株式会社MORITA様のイSムブランドで製作・発売された十一面観音旧版(Ver.1/Ver.2)と新盤の計3体をを入手しています。

本物の十一面観音に逢うため、大和国聖林寺に参詣してきました。

生憎の雨天/曇天でした。

駐車場に車を停めた時点では、雨が降っていました。

大和国聖林寺は、この様に山中の小高い丘に位置しています。

カーナビの誘導で、車1台しか通れない細道を通ることになってしまいました。

余裕のある道路もあるのにぃ・・・。

駐車場から聖林寺までは

まぁまぁな上り坂。

足腰の弱い方には難儀な上り坂ですよ。

聖林寺は上り坂の途中、

これまたグニャグニャ曲がった階段を上ることになります。

この、そんなに大きくない門を潜ると

石仏や

石製の十三重塔があり、

本堂の左側にある寺務所で拝観手続きを済ませます。

朱印もここでお願いします。

帰る時に受け取るスタイルで、番号札を渡されます。

大和国聖林寺は712(和銅5)年、現在の談山神社(談山妙楽寺)の別院として建立されたといいます。

中臣鎌足の長男で、藤原不比等の兄である定恵によると伝わります。

石の十三重塔からも、談山神社との関連がうかがえますね。

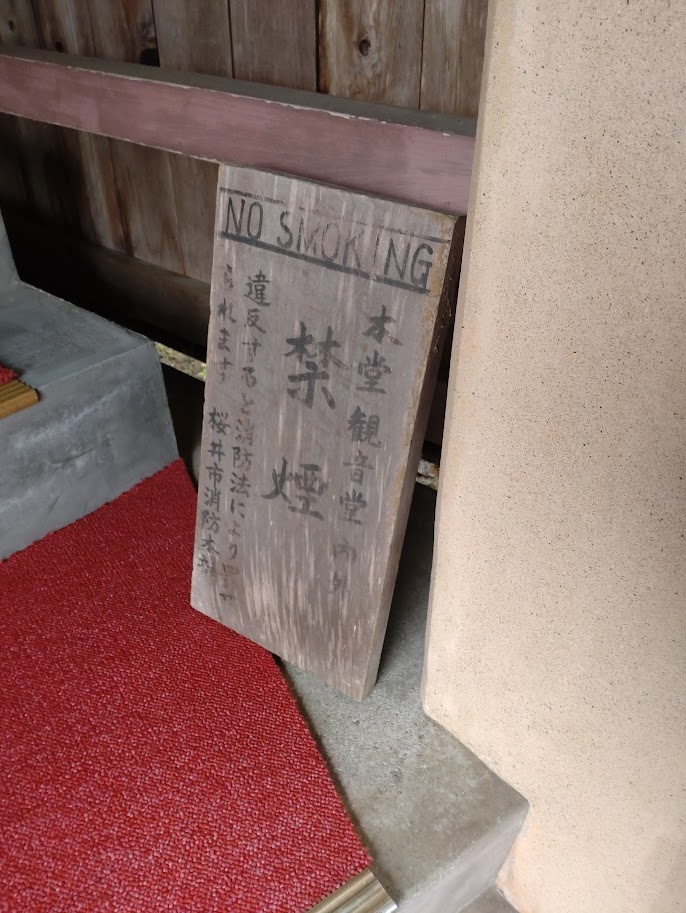

本堂内は原則、撮影は禁止となっています。

でも、フェノロサが寄進した厨子は撮影可能になっています。

1886(明治)年5月16日、岡倉覚三(天心)とフェノロサは「奈良地方の古社寺調査」で聖林寺を訪れました。

嘗て大御輪寺の秘仏本尊だったことから聖林寺でも秘仏として扱われ、白布で十一面観音の周囲を覆っていたと伝わっています。

1887(明治20)年の調査でフェノロサが十一面観音の秘仏の禁を解いたそうです。

フェノロサは、聖林寺十一面観音の美しさに感じ入り、1887(明治20)年にこの十一面観音を納める可動式厨子を寄進しました。

現在、十一面観音は新造「観音堂」に納められていて、フェノロサ寄進の厨子には12種の色糸で織られた十一面観音が納められています。

これは、コレで素敵な展示ですね。

では、新造「観音堂」に向かいます。

と思ったら、新造「観音堂」へと向かう階段の手前に

「大御輪寺御堂」の模型が設置されていました。

中には完全体の光背を備えた十一面観音の模型が据えられていました。

白木造で、緻密な模型にございました。

これは、欲しいっ(笑)。

新造「観音堂」は、この上り階段の先に位置しています。

この上り階段、かなりの急勾配ですよ。

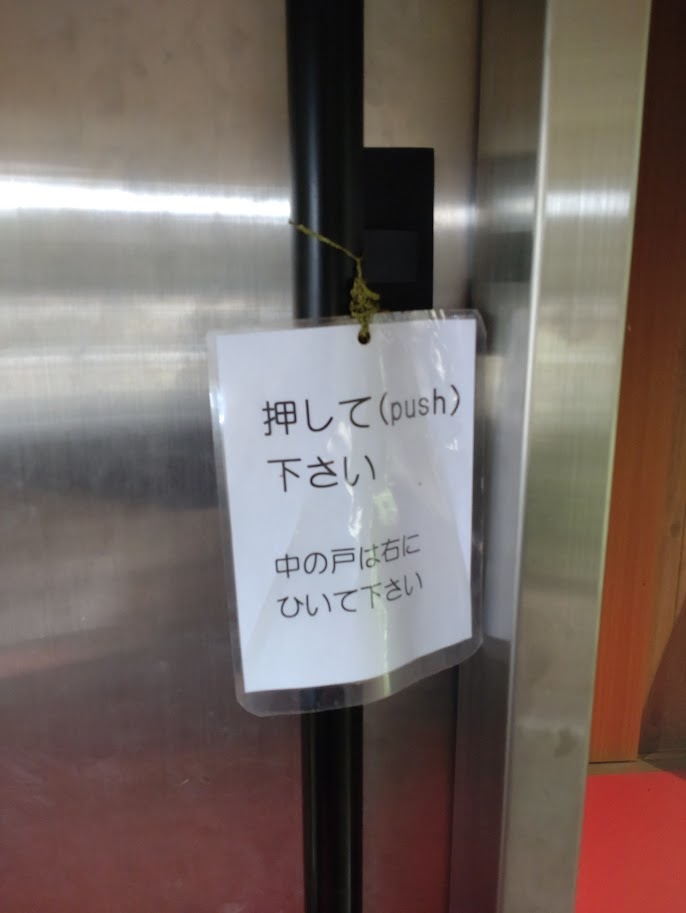

新造「観音堂」にはエレベーターが備え付けられていますので、車椅子をご利用の方でも拝観することは可能ですよ。

因みに、この階段の手前に手に持つロッカーが設置されています。

階段を上ることもさることながら、新造「観音堂」内で十一面観音を拝観する際、大きなリュックなどを背負っていると壁面やガラスを損傷する恐れがあります。

ロッカーを利用することをお勧め致しますぞ。

別に急ぐ必要はありませんのでね、手摺りに掴まってゆっくり上っていきましょう。

コンクリート階段にマットが敷かれているだけですからね。

足の指先などにはご注意くださいな。

ほぼ中間の場所です。

パノラマ画像、暗い画像だったので、少々加工しています。

左手側が建物の屋根、右手側が自然の景観です。

注意書きがあります。

悲しいことに、現在はこうした表示が無いと、何をするか予想できない族が存在するのです。

良識、いや常識ある行動を意識しましょう。

新造「観音堂」の入口に到達しました。

あらゆる災厄から十一面観音を防御する構造ですよ。

素晴らしい。

入口の金属扉です。

過剰と感じるかもしれませんが、〝文化財を守ること〟延いては〝文化財を後世に継承すること〟を判り易くしたひとつの表現方法ですよね。

主導っ!

そしてなかなか重たいっ!(笑)

余計な殿堂施設は不要ですからね。

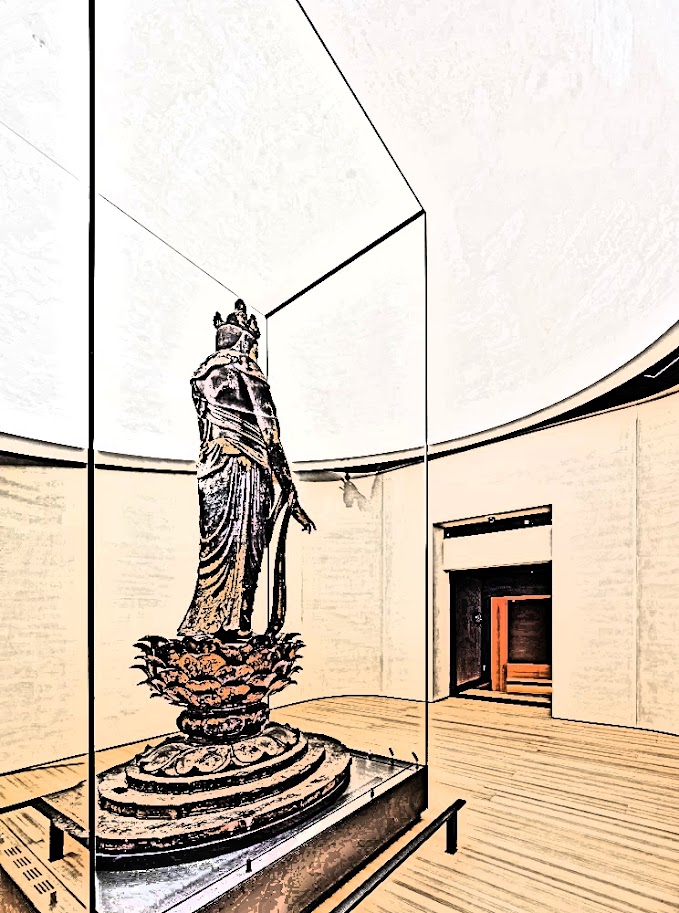

新造「観音堂」内は撮影禁止となっています。

何かで撮影可能という情報に接したことがあったのですが、誤った情報でしたね。

監視カメラも起動していますので、留意しましょうね。

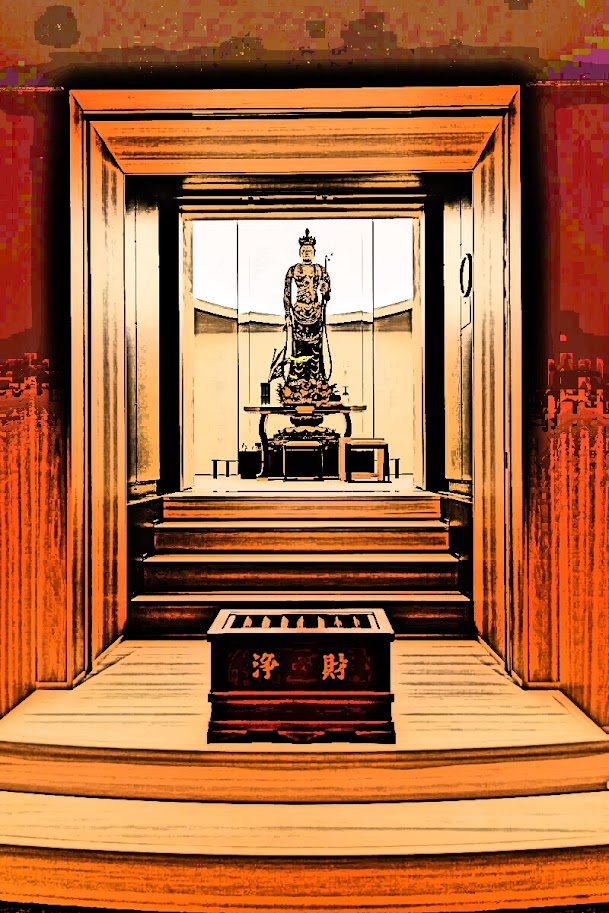

撮影ができませんので、イメージ画を掲載しておきます。

金属扉を開けると、こうした空間が広がっています。

左側がカーブを描いたベンチになっています。

右の段々の先に十一面観音が御座します。

大きな手荷物などがあったら、このベンチに置いて十一面観音に逢いに行きましょう。

貴重品は身に付けてねっ。

このホール?から、十一面観音を望むと、こんな感じです。

他に観光客が居なければ、ベンチに座って、この状態を楽しむことができますよ。

堂内に足を踏み入れます。

中央に、重厚なガラスケースが設置され、その中に十一面観音がお立ちになっております。

大和国聖林寺の十一面漢音は、天平期の760年代に東大寺造仏所で製作されたと考えられています。

諸説ありますが、この十一面観音の願主は智努王(ちぬおう)、天武天皇の孫で後に文室浄三(ふんやのきよみ)と名乗った人物です。

堂内は、とても明るく、十一面観音を360度の各視点から観察することができます。

国宝だから、もっと暗くしないと行けないのではないかとも思うのですが、〝文化財に優しい明かり〟なのでしょう。

堂内の造りも上品で、明るさが神々しさを演出し、とても心地好き状態での拝観ができます。

観光客がいっぱいだと、その雰囲気は失われてしまうでしょうが、独占状態ですと最高の環境ですしたよ。

堂内から入口を望んでいます。

この十一面観音が今後、寺外に出張する場合、如何様にして堂外に出て行くのかが疑問です。

一見〝もう二度と外には出ない〟っていう感じなのですがね。

時間は計測していませんが、かなり長い時間(とは云っても30分程度)を独占状態で楽しみました。

新造「観音堂」から出ると

この階段を下りねばなりませぬ。

慌てずに、ゆっくり一歩一歩踏みしめて進みましょう。

絨毯マットは貼り付けていますが、コンクリート階段ですからね。

間違い無く大怪我しますよ。

本堂に戻り、外廊下を進みます。

外廊下には座布団が置かれています。

晴れて暖かいと、ゆっくりできますよね。

因みに扉は開きません。

この内側に、フェノロサ寄進の厨子があります。

この外廊下から眼下に広がる景色です。

聖林寺到着時はまぁまぁな雨降りだったのですが、この時は雨が止んでいました。

この外廊下から見下ろすと、結構な高低差があります。

拝観受付で朱印をいただき、下山します。

因みに本堂脇に小さな売店コーナーがあり、物によってはそこから拝観受付に持参したり、拝観受付で申し出て購入するシステムの様です。

今回はグッズを購入しませんでしたが、次回の参詣ではいろいろと購入しようと考えておりますよ。

山門を出て、この後は大神神社へと向かいました。

当サイト内のすべてのコンテンツについて、その全部または一部を許可なく複製・転載・商業利用することを禁じます。

All contents copyright (C)2020-2025 KAWAGOE Imperial Palace Entertainment

Institute / allrights reserved